| |

| Статья написана 11 апреля 2019 г. 16:53 |

Биполярная рецензия-1,или о Греге Игане, бессмертии и постсингулярном труде Биполярная рецензия-1,или о Греге Игане, бессмертии и постсингулярном трудеК своему стыду заметил, что один из моих любимых фантастов-современников почти никак не представлен в моей же колонке. Притом в комментариях к игановским произведениям я что-то обычно пишу, но в основном к рассказам, а последние я стараюсь не превращать в рецензии. Только крупная форма и все такое. Так что решил сегодня попробовать разобраться с подобной несправедливостью и поговорить сразу о двух произведениях малой формы скрытого австралийского писателя. А именно о "Дискретном очаровании машины Тьюринга" (2017) и "Зловещей долине" (2017) (*), т.к. они представляют собой наиболее "свежее" творчество писателя и говорят о (в скором времени) довольно актуальных вопросах. Если точнее, то "Дискретное очарование..." препарирует социальный контекст будущего, а "Зловещая долина" рефлексирует в философском русле. Но оставим прелюдии и перейдем к самим рассказам. О чем произведение? 1. "Дискретное...": ...Когда обычные брокеры и банкиры средней руки сменятся могущественными и развивающимися ИскИнами, что станет с финансовой реальностью, рынком труда и повседневной жизнью? Восстание машин или технократическая утопия? А может быть, нечто третье? От ответов на эти вопросы зависит жизнь семьи Дэна... ...Итак, перед нами вновь Австралия скорого будущего, вместо которой можно представить любую другую западную страну или даже полупериферийную Россию. Например, нечто похожее можно встретить в том же «Юджине» («Евгении») и других рассказах, но в них, в основном, остросоциальность является общим фоном, а рассматриваются проблемы моральные, нравственные и философские. Хотя разве не к этим же категориям относится и классовый вопрос? Так или иначе в обозначенном произведении нам предстоит прожить несколько дней из жизни Дэна, специалиста по продажам в компании «Thriftocracy». Та, в свою очередь, занимаются довольно запутанным и с виду нечистым делом по скупке и реструктуризации кредитов физических лиц. Дэн на протяжении долгого времени показывает себя отличным работником, перевыполняющим план и днем, и ночью, но... Но прогресс неизгладим, и в конечном счете наш герой оказывается без работы... 2. "Зловещая...": "...Думаю, многим жителям «фантастического гетто» известен парадокс корабля Тесея. Мысленный эксперимент, который ставит вопрос о (не)возможности идентичности и тождественности объектов. Страшнейшая по значимости и сложности философская «задачка», перекочевавшая в квантовые размышления и такие произведения, как великолепный рассказ Станислава Лема «Существуете ли вы, мистер Джонс?». Но Грег Иган проделывает немыслимое. «Твердонаучник» из Австралии ставит этот парадокс в степень 2, вопрошая, будет ли корабль, наделенный сознанием, самим собой, коль он сам решает, какой будет его бревенчатая копия? В том числе выбирая не только дрова с гвоздями для своего «продолжения», но и «кирпичики» сознания, самости... ...«Зловещая долина», конечно, не только об этом, но все-таки коренной вопрос видится именно в «корабле Тесея». Главный герой с говорящим именем Адам (как не только первый «искусственный человек», один из первых скопированных, но и творимый по «образу и подобию» своим оригиналом) Моррис оказывается в достаточно непростой ситуации. Он является почти точной копией одноименного человека, знаменитого и богатого сценариста, который в силу своей ориентации не оставил наследников. Но всякие двоюродные и внучатые племянники, разумеется, хотят «отобрать и поделить» неплохое состояние «любимого дяди». Но юридические и судебные баталии родственников и «воскресшего» еще до смерти Адама лишь побочная линия сюжета. Основа повествования, как я уже заметил, это вопрос о тождественности и идентичности. Адам-копия, настоящий герой «Зловещий долины», пытается понять, насколько доподлинно он скопирован со своего оригинала, «Адама-старика». Ведь далеко не все воспоминания перекочевали в синтетические мозги якобы скопированного. И дело тут явно не в старческой деменции человеческого образчика..." В чем глубина и посыл? 1. "Дискретное...": ...Как еще и очень многие жители стран первого, да и второго миров, ведь деиндустриализация и погоня за барышами свое дело делает на ура. Оптимизация и сверхприбыли, ибо. Ничего личного. Но и учителя в школах сменяются зайками и прочими анималистическими аватарами, не говоря уже о медсестрах на не постоянных должностях. Бухгалтеры, кассиры, и многие, многие и многие другие. Все прямиком на улицу, ради оптимизации. А по ходу сюжета еще и рядом с созданием универсальных портативных устройств для создания наркотиков возникает вероятность восстания машин. А посреди всего этого загадочные мойщики машин, экогорода и прочие, не самые радужные красоты скорого далека. Но, спойлер, концовка будет не самой пессимистичной... ...А что в итоге? Рассказ действительно очень насыщенный картинами будущего и вызывает соответствующие эмоции. И тему представляет вполне реалистично. А что, кастрированные профсоюзы без того левореволюционного сердечника, который был в начале двадцатого века (и не только), дозволяют наступить именно такой реальности. Миру, где оптимизация будет оптимизировать почти до абсурда. Правда, и капитализму с крупными, транснациональными буржуа необходимы потребители с некоторым минимумом. Но среднего класса не ждите. Да и классов вообще, и не сносной, а тем более достойной жизни, если отказываетесь от Борьбы с большой буквы. С теорией и отдачей всего себя. Несмотря на то, что под конец победили не Дэн и ему подобные, а крупный капитал вместе с полуразумными программами-брокерами, надежда на лучшее остается. Иган вправду отлично научился управляться с эмоциями читателя, ведь определенная безнадежность в начале сменилась под конец некоторой оптимистичностью. Ведь (спойлер!) зачин программирования у главного героя и его финальная фраза намекнули мне следующее. Да, «Капитал» вряд ли он скоро возьмет, но, возможно, катехизисом-мануалом для революционного действия следующего дня будет пособие для начинающего программиста... 2. "Зловещая...": ...Разумеется, подспудным вопросом идет следующий: а даже если б все сто процентов памяти, структур мозга, реакции на раздражители и т.д., и т.д. стали основной Адама-копии, равен ли он оригиналу? Делают ли нас нами только наши воспоминания (переменчивые и ошибочные, если вспомнить один из рассказов Теда Чана), только структуры нашего мозга, только взаимодействия всех этих структур или же что-то еще? Либо все вместе взятое? Может, правы радикальные психологи и представители нейронаук, что «я» и «самости» вообще нет? Даже если так, вопрос об идентичности этим отрицанием остается неразрешенным. Лично мне представляется невозможность постановки знака равно между копией и оригиналом в подобной и любой другой ситуации. Человеческое сознание уникально, и самое точное копирование не удвоит ядра такой уникальности. Это не означает веру в бессмертную душу или даже некую нематериальную субстанцию. Совсем нет. Да и вообще, как бы там ни было, а Адам-копия-Моррис со мной бы в кое-чем согласится. Ведь (спойлер!) в конце «Зловещей долины» он решается жить своей жизнью, наново создаваемой им самим. А не бытием того печального и именитого старика, которого все-таки больше нет... Итоги? Очень разные, "Дискретное очарование..." и "Зловещая долина" на самом деле говорят об одном. Каким будет мир после наступления Технологической Сингулярности? Наверное, большая часть творчества Игана связана исключительно с этим вопросом, который разбивается на множество подпунктов в социальном, философском, психологическом, этическом и т.д. планов. Самая актуальная фантастика, на мой взгляд, вообще творится лишь в таком направлении, в освещении и попыток решений названной проблемы. Поэтому Виндж со своими статьями о Сингулярности, мрачный Питер Уоттс с дневниками последних не пост- людей, а также целая плеяда схожих авторов — наиболее важные и значимые писатели современности. На мой скромный взгляд, конечно. В "Дискретном очаровании..." показывается неуемное наступление постсингулярной экономики (разумеется, капиталистической по своей природе) и крах привычной социально-трудовой структуры общества. И, кажется, затрагивается вопрос того, как же справиться с этой цифровой лавиной эксплуатации машиной в союзе с капиталистом человека. Так что надежда есть. В "...Долине" Иган попробовал разрешить парадокс корабля Тесея и поговорить вообще о трудностях цифрового бессмертия. Кстати, одна из самых распространенных тем в произведениях Грега. На мой взгляд, вывод следующий — абсолютного бессмертия, даже цифрового, невозможно и ненужно претворять в жизнь. Плюс в этом рассказе проскальзывают мотивы выдуманного мною жанра "постсингулярной драмы". Впрочем, как и в "Дискретном очаровании"... Так что Иган этими последними работами не только радует читателя и заставляет его мыслить, но и открывает простор для творчества других авторов. А что, проблематика постсингулярных социальных революций скоро станет актуальной как никогда! Примечание (*) — переводы этих и не только произведений Грега Игана можно найти на сайте фантлабовца Voyual тут.

|

Тэги: Иган, левацкая мысль, Технологическая Сингулярность, философская фантастика, социальная фантастика, философия, научная фантастика, постсингулярная драма, биполярная рецензия, DarkAndrew2020Рецензия, DarkAndrew2020 | | |

| Статья написана 30 декабря 2018 г. 20:19 |

Полукрасная Польша между Оруэллом и Хакслиили о необходимости обновления киножанра*И как всегда я графоман, и не о том, и не о сем, поэтому конкретно по сериалу читайте в третьем, четвертом, пятом и седьмом абзацах со скрытым текстом* Полукрасная Польша между Оруэллом и Хакслиили о необходимости обновления киножанра*И как всегда я графоман, и не о том, и не о сем, поэтому конкретно по сериалу читайте в третьем, четвертом, пятом и седьмом абзацах со скрытым текстом*Конечно, я обещал, причем давно, сделать обзор совершенно другого сериала, а именно "Рассказа служанки". И он, разумеется, будет. Но неожиданно возникшая на горизонте статья beskarss78 (здесь), вполне основательная и объемлющая, о польском проекте Нетфликс под названием "1983" изменила мои планы на рецензии. Как и просмотр самого сериала. Да, конечно, упомянутый рецензент, как я уже заметил, вполне подробно осмотрел и разобрал все основные темы телесериала, его светлые и не совсем удачные стороны и решения. Но в нижеследующем потоке мыслей мне хочется поговорить больше не о конкретном "1983", хотя и о нем тоже, но в целом разобрать состояние дел в жанре антиутопии и кинематографических его воплощениях. А еще точнее поставить и постараться ответить на следующий вопрос — а не устарела ли антиутопия в том виде, в котором мы ее знаем и привыкли видеть что на экранах, что на бумаге (ясное дело, что в основном речь будет идти именно о кино- и теле-реализациях)? Не настало ли время обновления жанра и его основополагающего канона? Не пора ли нам отбросить наследие Джорджа Оруэлла? Но обо всем по порядку. Антиутопия — особый литературный, кинематографический и в том числе игровой жанр. Довольно разнообразный в оттенках, направлениях, стилях и акцентах, смысловых посылах. Но более-менее подходящее для всей немалой жанровой семьи понятие может дать каждый хоть чуточку увлеченный подобными произведениями, к примеру таким образом. Антиутопия — это выставление на показ (не)далекого будущего человечества, а именно (самых) мрачных сценариев оного с выделением особенно пугающих и отталкивающих черт тех потенциальных обществ (отсутствие свободы, человечности, морали, нравственности, первостепенных благ, определенного равенства, мира или самого человечества и т.д., и т.д.). Исключение составляет, естественно, особое ответвление антиутопии в виде альтернативной истории, куда относится и обозначенный проект и другие, наподобие "Человека в высоком замке", фильмы и сериалы, в основном о победивших нацистах или не проигравших красных. Но вернемся к "1983" чтобы понять, к чему именно я вас хочу подвести. "1983" — сериал об альтернативной современности, где социалистический лагерь в Восточной Европе вместе с Советским Союзом не канул в лету, а Польша стала своеобразным Китаем со славянскими чертами в миниатюре. Либерализация рынка в обмен на сохранение режима одной, но на момент повествования даже не квазикоммунистической партии. Киберпанковские нотки, современные технологии рядом с тотальным контролем через электронные устройства и всеобщую информатизацию, запрета на определенную литературу и Интернет (видимо), легализация католической церкви и модернизация в крупных городах, явно высокий уровень жизни у большинства горожан с обществом потребления и Партия, СБ, военщина (и церковщина, которая, по заключительным эпизодам, должно быть еще проявит себя с не самых святых сторон во втором сезоне). В общем, все это уже обозревалось в статье-обзоре beskarss78. Но за всеми хитросплетениями политических межведомственных интриг, фальшивых терактов, как и вышеизложенного, лично мне видится нечто амбивалентное. Особенно вкупе с флэшбэками из 1983. Чувствуется смешение атрибутики двух разнородных форматов единого жанра. А именно наследия Оруэлла и Олдоса Хаксли. Партия, железная рука государства, насаждаемый государственный патриотизм при помощи инструментов отжившей свое коммунистической идеологии, подавление свободы слова и творчества, всесильные службисты, фальшивое (частично) Сопротивление, сфабрикованная история, репрессии... Это все оруэлловское, прямиком из "1984". Ну, что и говорить, если само именование сериала очень тонко намекает о духовном и идейном предшественнике. Черт, да эта книженция в первой же серии демонстрируется с вполне ясными экивоками для оценки последующих событий. Но более всего оруэлловский дух ощущается в вставках из конца 20 века. Из дней перед терактами, переломивших ход истории. Что, в принципе, неудивительно, ведь старик Оруэлл, либертарный (демократический) социалист писал о своем настоящем. Ну, не совсем своем, но советском. Гипетрофированном до жути. Да ни раз, и ни два уже замечалось, что "1984" — об утрированных в соответствующей степени социалистических диктатурах. Поэтому события в еще не западной, но уже не советской Польше начала 80-ых воспринимаются вполне в разрезе нашумевшего повторно после скандала со Сноуденом (в отзыве на самую известную книгу Джорджа данная проблема рассматривается) романа известного писателя. Но оставим в стороне вопрос реалистичности в культовом идейном продолжении замятинского "Мы", а рассмотрим влияние Хаксли в сюжетной канве "1983". Всеобщая информатизация, вездесущее общество потребления со своим аналогом айфона, футуристичные и опрятные города, в которых живут мещанские, сытые, одетые да всем довольные обыватели, развеивающие скуку в вьет-таунских ночных клубах и соцсетях. И котором, само собой, до политических свобод и скором заходе в милитаризм и далеко направо всей Польши как-то невдомек. Конечно, общество не кастовое, полного запрета на творчество и искусства нет, но главное по Хаксли — свобода телесная (читай, удовольствий) взамен духовной. Не даром актер, играющий роль вьетнамского мафиози, сказал очень яркую фразу по этому поводу (примерно такую): "мы прослушиваем все миллионы телефонов, просматриваем еще больше сообщений, и знаешь что? В них нет ни слова о свободе. В этих комфортабельности и технологиях дух вашей нации и умер". Думаю, как раз элементы Хаксли из этих скупых и бедных описаний (моих) покажутся наиболее интересными, в чем-то свежими, но точно актуальными, животрепещущими и достойными внимания. Именно мотивы "О дивного нового мира" делают Польшу в "1983" по-настоящему реальной, живой и трагичной. Ведь они не только о народе, который из-за злой и коварной партии бюрократических "совков" не обрел свободы. Эти сквозные линии единого событийного фона создают наш собственный, вполне и к сожалению чересчур настоящий мир, ни капельки не альтернативный и не тоталитарный. Во всяком случае в принятых Оруэллом базовых понятиях тоталитаризма и антиутопии. Ведь технологии, которые должны были сделать мир свободным и сплоченным, объединить и сдружить людей, образовать их, делают совершенно иное. Интернет, как и ТВ, стал очередной площадкой "Общества Спектакля" (отсылаю прямиком к статье по "Поколению "П"" Пелевина и к самой книге, одноименной, Ги Дебора, но рецензия здесь), то есть ристалищем для поединков мифологических конструкций политтехнологов и рекламщиков и их податливых аудиторий. Доступность знаний, а на самом деле лишь информации, убило у подавляющей части населения всякую способность к критическому мышлению и тягу к познанию. Я уж молчу про разрыв этой же части населения, в том числе и нас с вами, с реальным миром за окном. Окном в вашей комнате, а не на мониторе. Современная диктатура — это диктат лейблов и мерча, культа потребления и зомбифицирующих СМИ, одурманенного ими плебса, который, подрастая, к ужасу даже стоящих Наверху и не смотрящих слишком далеко вперед, готовится заменить их на посту всемирных кукловодов. Вот это настоящая и пугающая антиутопия — мы. Не замятинское "Мы", а вполне реальные и пугающие люди в конкретном здесь и сейчас. А также тот злосчастный и порочный круг, который может возникнуть в ходе круговорота от одурманенных к одурманивающим и обратно сквозь призму смартфона, планшета, чего-то-там-.ru (.com) и модных буковок на нашем шмотье однородного и весьма посредственного "качества". Так что не количество партий и наличие красного знамени, ну, или свастики с коричневыми цветами, делают произведение антиутопичным. Привязка к тенденциям сегодня, способы внушения, витающие в воздухе доминанты и стремления общества, доведенные до абсурда, либо показанные в каком-то определенном, выделенном аспекте — вот это создает подлинную и настоящую антиутопию. Поэтому, с некоторыми натяжками, но я могу позволить себе назвать "1984" Оруэлла антиутопией. Но только по отношению ко времени написания данного романа. А так и известная экранизация уже была далека от статуса антиутопичной. Потому что была неактуальна. Сегодня социалистические диктатура и злые коммуняки, соци и левые в целом — это не антиутопия. Потому что их нет и ими даже не пахнет. Вот правый поворот — вот это еще как правдиво и бесповоротно (хах, словесный каламбурик). Но посредством чего и на какой почве? А на гумусе из информационного общества и эпохи постмодерна в самом их негативном смысле и вульгарном осмыслении. С возрождением старых монстров и отживших себя идей ржавого налета правизны, которые суть следствие гниющего глобального (пост)капитализма (а в этот раз отсылаю к статье на тоже Пелевина, но уже на "SNUFF" и посткапитализм). Я бы еще сказал про актуальность экологических антиутопий, но они так или иначе никуда не пропадали и время от времени появляются на экранах. Взять тот же ремейк-перезапуск Безумного Макса. А вот с социальными антиутопиями не все так хорошо... Дело спасают "Суррогаты", "Элизиум", "Судная ночь", "Шоу Трумена", "Гаттака", но их мало! До обиды. Популярная и завершившаяся франшиза "Голодные игры" все же подростковая полу-антиутопия на фоне постапокалиптики, ибо не зацикливается на темах массового общества и диктатуры информации, на итогах современного капитализма и неоколониализма, а всего лишь вновь впадает в тоталитарное государство с жестокой, бесчеловечной диктатурой и одетым в единое серое (или столичное цветастое) плебсом с элементами озвученных тем. Сегодня нужны антиутопии об озвученных выше темах, о гибридных войнах, закулисных с далеко играющими последствиями играх транснациональных корпорациях, о возрождении империализма и национализма в разных формах, о вырождении движений и групп, ратующих за свободу, их включение в вездесущее общество спектакля (имеется в виду опошление и деградация левых движений на Западе с известными следствиями). Заключая, нельзя забывать о заглавии данной статьи. Сериале, о котором я до сих пор упоминал лишь постольку-поскольку. "1983" — качественная вещь, сделанная своими создателями и исполнителями главных и не только ролей с любовью и трепетом. Это видно. Для поляков тема ведь больная. Мы это понимаем и должны помнить. Но представленная мной ранее дихотомия между антиутопичностью по Хаксли и по Оруэллу не только делает сериал насыщенным на трактовки и в общем красочным. Эта внутренняя конфронтация двух, на самом деле, противоположных жанровых веяний подрывает целостность и логичность нарратива. Ведь возникают вопросы, некоторые из которых я спрячу под спойлером, дабы не спугнуть возможных зрителей этого творения. скрытый текст (кликните по нему, чтобы увидеть) Почему Партия по-настоящему не убила всю оппозицию, у которой в итоге отобрала потомство? Зачем эти пустые гробы и заполненные поляками-демократами вьетнамские тюрьмы? И ПОЧЕМУ НИКОГО НЕ ОБВИНИЛИ В ТЕРАКТЕ? Это один из самых глупых, на мой взгляд, конечно, моментов "1983". Почему всех этих оппозиционеров в итоге не приставили к ответственности? Ведь понятно же, что вопрос о причастности к столь крупным и кровавым событиям обязательно в итоге поднимется. Чего хочет Партия? Ведь контроль и силовой, и мягкий через СМИ и потребительство есть. скрытый текст (кликните по нему, чтобы увидеть) Зачем Партия воду мутит, ради каких именно целей? Присоединение к Западу? Зачем в этом всем нужен главный герой и от каких именно "призраков прошлого" антагонист в лице министра экономики хочет избавиться? Чего реально хотят военные, если понимают и специально ставят себя в ситуацию и против Штатов, и против Советов, а соответственно и всего мира? Ведь Польша и так в идеальном состоянии — послушное общество без коммунистической идеологии, послушное, рукотворное, вполне национальное и органично польское, с ядерным чемоданчиком и что политической, что экономической независимостью. Каким образом Советский Союз жив? скрытый текст (кликните по нему, чтобы увидеть) Чем в нем закончилась Перестройка? Видать, не отказом от ОВД, СЭВ и "восточного блока", которые происходили параллельно и независимо, практически, от обособления и вестернизации просоветских европейских государств. В связи с этим смешно слышать про идеи Штатов о десоветизации Советов через Польшу. Это ту Польшу, которая тут независимая целиком и полностью, с ядерными боеголовками — кстати, как она смогла их так незаметно сделать от Москвы, не ясно. Это через ту Польшу, которая и у нас была довольно обособленной, со своей программой коммунизьмъа, с националистическими идейками, доминанта которых видна в современном польском Сейме. Кстати, поэтому до сих пор кажется надуманностью в сериале наличие Польши в том или ином виде в связке с Советами. Да, хоть это и не мелочи, но сериал все равно хорош и достоин просмотра. Ибо его более актуальные мотивы радуют глаз и греют сердце. Эти борцы за свободу, достаточно мнимую, которую они и сами не ахти как представляют, но способны зато ради вендетты так порезать виновных и невинных, что мама не горюй. Но и без некоторых клише не обошлось, ляпов и вопросов вне обозначенной конфронтации двух антиутопических направлений и стилистик ( скрытый текст (кликните по нему, чтобы увидеть) например, вьетнамцы... Ну откуда, ну как, в Польше, которая еще при стабильном режиме коммунистов очень быстро провела десемитизацию, появились целые кварталы азиатов? А про войну в Чечне уже упоминал другой автор ), но актерская игра, детективная часть, сюжет в целом спасают положение и делают это на высшем уровне. Но жанр антиутопии надо обновлять. Пора возвышать обделенных вниманием Хаксли и Брэдбери (да, конечно, "451 градус по Фаренгейту" недавно обзавелся сериалом, ан все же — где эпигоны?!) Пора отбросить Оруэлла на свалку истории вместе с теми вещами, о которых он говорил. Какие партии, какие гипертрофированные Соци... Даже фашистские диктатуры, и то сильно изменились, хоть и остались. Я уж молчу про то, что вполне себе скоро самые бесчеловечные левацкие мироустройства вроде сталинского и не доведи бог полпотовского (хотя какой Полпот левак, конечно, отдельная история) покажутся нам самыми настоящими утопиями. Во всяком либертарные проекты социалистов кажутся уже сейчас, как и всегда, не только не антиутопичными, но и вполне реализуемыми уже в нашем дивном не новом сегодня. А о реставрации таких жанров, как альтернативной истории с ее попаданцами и вечными бдениями над миром здравствующих нацистов поговорим в другой раз. С Наступающим и побольше вам качественных сериалов, интересных книг, трогающих самые фибры души антиутопий и красочных реализуемых утопий!PS. Не забудьте о шпионской ретрофутуристичной альтернативке, сериале "Counterpart" и моих обзорах на него — втором и первом. PPS. Спустя минут десять подумав, добавлю еще кое-что. Хаксли и Брэдбери, конечно, актуальны. И хорошая антиутопия, как видно из статьи — это как раз наличие этой самой актуальности. Но обновлять жанр нужно не старыми колоссами, а новыми богатырями. Нужны не хорошо забытые старые, а по-настоящему новые идеи, авторы, книги, сериалы, фильмы, игры, идейные и жанровые ответвления... Нужно обновляться целиком и полностью, не стоять на месте. Иначе и у нас в фантастическом гетто скоро найдется свой Гнойный, который будет пинать труп. Правда, не баттл-рэпа, а антиутопии...

|

| | |

| Статья написана 22 декабря 2018 г. 18:54 |

Из аграрного захолустья в урбанизированный Питер, обратно, и вновь туда,или мещанский крестовый поход Из аграрного захолустья в урбанизированный Питер, обратно, и вновь туда,или мещанский крестовый поход«Я удивляюсь, почему ваши преступники не указывают в качестве смягчающего обстоятельства редкостное безобразие вашего города.» (не совсем традиционный классик) «Город — царство, а деревня — рай» (крестьянский народ о себе и еще каком-то народце...) *сегодня, после немалого затишья, постараюсь уложиться в чеховско-ленинские форматы из серии «кратче, да лучше», но все также буду препарировать русскую классику лезвием остросоциальности с полнейшей серьезностью и левыми экивоками*Эх, времена проходят, царей расстреливают, генсеков упраздняют, а темы вечные лишь меняют свои обертки. Но ни в коем случае не те вечные романы, в которых вечность предстает во всей своей красе. Как, например, получилось с «Обыкновенной историей» Ивана Александровича Гончарова. Хах, что забавно, тематика произведения очень тесно переплелась с моими личными чувствованиями и невзгодами нуарного донского декабря. Нет, не вбивайте себе в голову, что, мол, ясно все — любовные порывы и падения, как обычно. Отнюдь, товарищи и господа, никак нет! Не случалось их в последний год, к сожалению или счастью, а вот цейтнота везде и во всем, кучи мероприятий, планов и дел, которые необходимо выполнить, отсутствие хоть одной написанной (около)литературной строчки за последние месяца два, не говоря уже о целом рассказе... Вот это, безусловно, я испытывал, да еще как. А почем ж здесь «Обыкновенная история»? Да потому что роман этот не столько и не то, чтобы о делах любовных, а о противостоянии, точнее, контрасте двух миров. Мира Урбанизированного и мира Провинциального (Сельского). Общества и общины по Ф. Теннису или просто Города и Деревни. Возможно, мне снова привиделось присутствие чего-то не шибко литературного в романе. Вполне возможно, не отрицаю, я снова занимаюсь своими грязными делишками (обсуждении на сайте фантастического содержания гипертрофированно реалистических вещей полититного толка). Ибо сюжет на четыре пятых точно выстраивается в Петербурге, вокруг двух горожан и одного «огородившегося» провинциального дворянина. Собственно, назовем их имена — главный герой, мечтательный Александр Адуев — во всяком случае первоначально романтически и идеалистически настроенный на «большие, великие дела». Его дядя, Петр Иваныч (разумеется, тоже Адуев) — «понаехавший» петербуржец-старожил, чиновник и бизнесмен, достаточно холодный, но прагматичный и далеко глядящий человек с закрепившейся небезынтересной философией. И, конечно же, возникающая под конец первой половины романа жена Адуева-старшего — Лизавета Александрова. Но повествовательный антагонизм между племянником и дедей Адуевыми как бы намекает, что соперничество в полемическом формате ведется не просто между двумя людьми, поколениями, типажами или даже философиями. Словесная борьба с широкой полосой аргументации (которая, естественно, практически всегда завершается в пользу Петра Иваныча, ведь Александр идет путем эмоциональных, громогласных выпадов) представляет собой именно борьбу двух мирозданий. И раз уж два эти персонажа, главных героя, изображают собой эти утрированные, отфильтрованные версии своих вселенных, то стоит прийти и к следующему. Постепенные метаморфозы Александра Адуева, в финале романа становящегося (спойлер!) образом собственного дяди, можно воспринять как метафору неизбежного угасания аграрного мира и вплетание его в индустриализированную, урбанизированную реальность. В «Обыкновенной истории» этапы этого скатывания (или возвышения, кому как по душе) главного героя разделены его романтическими увлечениями. От Софьи к Наденьке, потом Юле, потом Лизе, потом... И т.д., к эпилогу. Как мне вновь кажется, все и того не проще. Контекст книги надо ловить не только в концепции «полуазиатская провинция vs европеизированная столица». Миры Александра и Петра можно уточнить и очертить гораздо лучше. Здесь представлена приход и борьба буржуазного, мещанского мира с последними феодальными пережитками. Но все-таки не строго в том смысле «феодального» как говорится порой Петром Ивановичем в виде «дикости востока по отношению к женщине», которую он вменяет Александру. Все-таки к Софье и Наде юноша не был так черств как, к примеру, к Юле, которую действительно оградил от всего мира и мужчин в нем, конечно же. А потом от скуки и «слишком легкой добычи» бросил. Здесь я, как раз, вижу уже измененного Александра Адуева — не-совсем-изначального-Александра, а Адуева-младшего в становлении к образу Адуева-старшего. Начавшего превращение в столичного мещанина. Поэтому романное мещанство объявило крестовый поход не против ужасного феодального угнетение женщины, а против положительной стороны добуржуазного общества. Размеренной, не подчиненной получению прибыли жизни, в которую можно было предаваться идеалистическим размышлением (при условии прибывания в верном сословии, конечно). Жизни честной, порядочной, правильной, красивой и счастливой. Даже более — мещанское существование поглощает и убивает в «Обыкновенной истории» деревенскую жизнь. А итог всему этому какой? Ведь до финала книги такой же путь прошел и Петр Иванович. Теперь он, безусловно, опытный, видавший виды, интересный и статный, образованный человек. Но и холодный, расчетливый, без веры в людей и все возвышенное (если возвышенными считать нормальную любовь или должную справедливость), до крайности прагматичный, любящий порой играть другими людьми (в целях, разумеется, «помочь» им), подавляющий большую часть времени в себе практически все эмоции. И все, к чему он стремится — комфорт, удобство и карьерный (финансовый) стабильный рост. И ничего более. Безусловно, под конец книги даже Адуев-старший некоторым образом преображается — в нем просыпается его истинное, забитое Городом «я». Но мещанство все равно побеждает уже в сердце повзрослевшего Александра. Слишком изнеженного своим положением провинциального, но мечтательного дворянина (но и не испорченного им — как нам показывают уже обозреваемый мной роман другого русского классика «Пошехонская старина» и многие иные произведения отечественной литературы), а впоследствии так же, как и дядя, впитавшего мещанскую, почти протестантскую этику и мировоззрение. Из-за чего, как даже Лизавета замечает, ее племянник потерял себя. Заключая свой сумбурный после долгой паузы отзыв, замечу следующее. Действительно, на театре любовных действий в «Обыкновенной истории» скрывается столкновение мещанского города, холодного, механистичного и выстроенного на культе барыша, со спокойным, честным и добродушным селом. Притом данная конфронтация более смахивает на поглощение и пережевывание буржуазной цивилизацией аграрной культуры с последующим перерождением и слиянием деревенского образа с городскими идеалами, но и некоторым искажением этих идеалов. Как мы помним, представители этих двух реальностей — Петр Иваныч и Александр — взаимно изменились. Кто-то больше, кто-то слабее, но ушли от первоначальных установок. От изначальной гипертрофированности и переизбытка в себе представляемых и защищаемых ими устоев. И выход, конечно, посередине. В том, что Кропоткин подразумевал под симбиозом города и деревни. Создание некоторого срединного, смежного состояния между этими двумя как территориально-административными типами общества, так и между двумя культурами и ментальностями. Уход как от дикости восточной деспотии и феодального патриархального забытья, так и от бездувности, антивозвышенности и опрощении города. Ибо для меня неприемлемы и нелепое простодушие Александра в начале романа, и там же холодные размышления Петра Ивановича о должном браке и грамотном ненавязчивом контроле над супругой. PS. «Обыкновенная история» показалась гораздо интереснее, живее, реалистичнее и даже комичнее (местами драматичнее), чем «Обломов», хотя последний — более поздняя работа. Не лишен своих слабостей и этот первый роман, например, местами казался странным сменяющийся темп повествования и сюжетных оборотов, но в целом гораздо ближе к настоящей жизни. Остросоциальнее. Хотя и в «Обломове» я кое-чего найти смог...

|

| | |

| Статья написана 16 сентября 2018 г. 22:22 |

Российские левые снова о русской литературеили помещик-"буржуа" тоже плачет! Российские левые снова о русской литературеили помещик-"буржуа" тоже плачет!«Строгое было время, хотя нельзя сказать, чтобы особенно умное» (из обозначенного романа) «С недоумением спрашиваешь себя: как могли жить люди, не имея ни в настоящем, ни в будущем иных воспоминаний и перспектив, кроме мучительного бесправия ... И, к удивлению, отвечаешь: однако ж жили!» (оттуда же) *в данном отзыве вновь фигурируют некоторые политико-исторические измышления, но их самая малость. Честное-пионерское! Но коль лень все читать, можно остановиться на 4 абзаце и перечитать цитаты самого автора, Салтыкова-Щедрина, а еще лучше и его произведения*Странное дело. Аннотация утверждает, что в представленном романе якобы обнажен «противоречивый период российской истории». Это, разумеется, мое сугубо личное мнение, и придираться к словам плохо, но представьте следующее. Есть вы и иной человек на каком-нибудь далеком островке в океане. Вам необходимо работать (делать что-то), дабы выжить. Вам обоим. Но вот только этот последний приводит в жизнь такой план работ: всю физическую работу делаете вы, а он забирает 90% плодов вашей деятельности. Скажите, вы воспримите это как нечто противоречивое, двояко понимаемое, неоднозначное? Думаю, при таком примере все вполне ясно, а теперь растяните одинокий островок в безбрежных водах до большой России, а двух человек помножьте на десяток-другой миллионов. Вот и выйдет «противоречивый период». Заключительные десятилетия верховенства крепостного права в Российской империи глазами поместного дворянства, то есть помноженного на миллион или чуть больше островитянского ублюдка-господина... А теперь, наконец, к самому труду Салтыкова-Щедрина «Пошехонская старина». «Пошехонская старина» — безупречный пестрый набор сцен из жизни Последнего Поколения, простите за помпезность. Хотя не последнего и не потерянного поколения, а потерявшего. Потерявшего Крепостное Право. Только одни потеряли возможность властвовать в 1861, а другие обязанность подчиняться этому владычеству. Вопрос, пошло ли это на пользу последних — тема отдельная, и Михаил Евграфович не обязан ее рассматривать в произведении, цель которого осветить перед читателем последние лета Крепостной России и житие тогдашних сильных мира сего. А оно было, как ни странно, далеко не всегда светлым и счастливым, ведь рабовладельческая система не приносила всем ее управителям удовлетворение и уж тем более счастье. Что уж в таком случае говорить о тех, кого система угнетала, кого перемалывала и переваривала для своего существования? Что уж говорить, имеется в виду, о крестьянах, основополагающем топливе Крепостнической России? Сказанного у Салтыкова-Щедрина и о них, и о дворянских семьях вполне достаточно для самых что ни на есть определенных выводов. В «Пошехонской старине» страдают практически все персонажи в той или иной степени. В особенности, конечно, крепостной люд. Наверное, самым ярким таким эпизодом можно назвать увиденный рассказчиком в детстве пример наказания для девочки, выкравшей кусок хлеба из хозяйского дома. Ее грязная и заплаканная фигура, привязанная к столбу возле куч навоза, где все вокруг было облеплено жирными мухами, произвело неизгладимое впечатление на юного Затрапезного. Более душераздирающей представляется история любви крепостного иконописца Павла и мещанки. Последняя, выйдя за него замуж, неизбежно потеряла статус свободной женщины, автоматически закрепостившись. Но ее воля не смогла выдержать неволи у довольно миролюбивых в отношении крепостных Затрапезных. Финал этой любовной истории, прошедший через наказания плетьми, голодовки, умирание чувств и умирание самой героини. Экс-мещанка повесилась, пусть и выбив себе от барыни Анны Павловны право на бездействие. Но это отнюдь не свобода. И множество иных ситуаций из жизни закрепощенных людей показываются на страницах «Пошехонской старины» — спившиеся балагуры, изнеможденные мужики и несчастные от наказания за бремя материнства сенные девушки. Но здесь все их печальные и грустные жизни, представляющие беспрестанный труд и безвыходное отчаяние, есть лишь фон. Огромная панорама настоящей России, которая, разумеется, крестьянская, а не помещичья. Это настоящая Россия у Михаила Евграфовича неотделима от природы, неба, полей и рек, отчего сюжет происходит и вертится вокруг дворянских персонажей и лишь порой их дворовых. И, как я уже упоминал, помещичье бытие далеко не всегда бесконфликтное и праздное. Истории каждого из членов семейства Затрапезных отлично показывают, что и далеко не все дворяне-помещики были наделены непрекращающимся счастьем. Почти все их браки, мезальянсы ли они или равные союзы, заключались безо всякой любви и порой даже элементарного взаимоуважения. Мужья избивали своих жен, пьянствовали, а когда вконец изводили свои аристократические организмы, супруги отплачивали им сполна. Самым поучительным в этом плане эпизоде для меня стала глава об Анфисе Порфирьевне и ее «покойничке», который поплатился и за жестокий нрав к крепостным, и за подобное же отношение к женушке. Правда, когда она стала хозяйствовать в поместье, положение крестьянства в нем не улучшилось. Родители рассказчика тоже любовью не были обременены, хотя до побоев не доходило. Василий Порфирыч находил себя в кабинете и церквушке, а Анна Павловна в финансовых занятиях и экономии. И в этом ее увлечении раскрывается и другая сторона на самом деле непростой жизни помещиков. Стремление к обогащению и показу этих богатств, которые могут проистекать из двух вещей. Либо строжайшей (и в этом глупейшей) экономии на самом основном, либо усилении эксплуатации крестьян (и экономии на них же). Отсюда и проистекает неслыханное «зажиточное» состояние Затрапезных, которым все соседи восхищаются. Только на обед дети Василия Порфирыча и Анны Павловны кушают похлебки из протухшего мяса. Зато копеечка-то сбережена! Конечно, в таких эпизодах трудно не припомнить Гоголя и его широчайший набор типажей помещиков, среди которых найдется место и экс-мещанке Анне Павловне. Что уж в таком случае говорить о сестрах Василия Порфирыча, папы повествователя? Коль родные дети его не живут, а прозябают, его незамужним сестренкам и того худо. Ведь им по законам православно-крепостнической России ничего не полагается, кроме милости хозяйки и брата. А милость эта оставляет желать лучшего. Их еще при жизни полу-загробное состояние вполне закономерно завершилось в келье далекого и забытого богом монастыре. Правда, одна из сестер Затрапезных и до этого не дожила... А другая, Аннушка, удивительным и совершенно безумным методом смешала помещичью логику с новозаветными канонами, сказав во истину гениальную фразу: «Христос для челяди сходил, чтобы черный народ спасти, и для того благословил его рабством». Притом даже сама оказавшись в по сути рабском состоянии, во всяком уж точно бесправном, заимев собственную госпожу — Анну Павловну, некогда дворянка стоически вытерпела плеть. Конечно, братец никак на подобное изуверство не отреагировал. Глядя на такие родственные взаимоотношения, удивительным кажется временное заселение племянника Василия, Федоса, в имение Затрапезных. Правда, в отличие от старух-сестриц, он мог наравне с мужиками поле пахать, да всякие разности чинить, и вообще мастер на все руки. Не знаю, его образ напомнил мне Льва Николаевича Толстого, а некоторые фразы так вообще позволяют примерить барину без именьица, Федосу, кафтан одного из первых народников, народовольцев и т.д. А перечисленное — лишь истории Затрапезных и их родственников. А ведь есть и другие романные дворяне, помещики или служащие высших органов, крестьянские бытописания, из которых хотелось бы напоследок отметить богобоязненного Сатира и его противопоставление Аннушке: «ежели в старину отцы продались, мы за их грех отвечать должны. Нет такого греха тяжелее, коль волю свою продал. Все равно, что душу ... кругом нас неволя окружила, клещами сжала. Райские двери навеки перед нами закрыты». И многие, многие, многие другие. Салтыков-Щедрин с добротой душевной предоставляет в даровое пользование нам, читателям, два десятка (или чуть больше) независимых рассказов на заданную тему. И все из них хоть на цитаты разбирай, хоть на примеры «Великой России, которую мы потеряли». Такую я бы каждый день терял — и не отчаивался о проделанном. А вот «Пошехонскую старину» потерять — во истину грех. Тем более не прочесть ее. Как бы я не поклонялся гению краткости и абсурдистской сатиры Чехова, Салтыков-Щедрин сатирик не чуть не худший. А то и лучший. А с прекрасным стилем, яркими образами, живыми и скребущими фибры души по сей день, никакие текстовые объемы не могут стать помехой при прочтении. Да и разве не абсурдист Михаил Евграфович? Случай с перевешением безвестного удавленника со своего участка на другой, только ради того, чтобы соседу насолить? А невероятное скопидомство Анны Павловны? Как же уже упомянутый случай с «покойничком»? Хотя какая разница, абсурдист ли Салтыков-Щедрин, не абсурдист. Он великолепный автор, замечательно обнаживший гнилую крепостническую систему, феодальщину России, которая, к сожалению, с отменой крепостного же права никуда не делась. И буржуазность, которая лишь немногим лучше предыдущей формации, странным образом образовала вместе с оной жуткий гибрид-химеру. Да, некоторые помещики разорились, но разве это столь важно, если крестьянству-то лучше не стало? Система все равно продолжила жить, лишь слегка смягчившись, но предоставляя все те же горести и крестьянам, и некоторым дворянам (как видно из романа). Таким образом, прочтение «Пошехонской старины» столь же обязательно, сколько и любого иного шедевра русской классики. Едкий, искренний, острый роман — как такое пропустить? И под конец столько еще можно сказать, столько еще вспомнить умного и красиво-печального из под-пера Салтыкова-Щедрина. Можно было бы вспомнить о «модных церквях» Москвы, где батюшки умело глаголят «place, mesdames!». Или короткую главу про никудышного сына мастеровитого дворного Затрапезной, которому она приходилась крестной матерью и которого же без всяких зазрений совести продала в солдаты. Но я лучше всего закончу, провожая ушедший с более чем две недели назад День Знаний, следующей цитатою: «Педагогика издревле торгует массой бесполезных знаний вместо действительных, подтачивая безвозвратно детскую жизнь для блага системы ... Педагогика должна быть прежде всего независимою; ее назначение — воспитывать в нарождающихся отпрысках человечества идеалы будущего, а не подчинять их смуте настоящего.»

|

| | |

| Статья написана 5 сентября 2018 г. 00:51 |

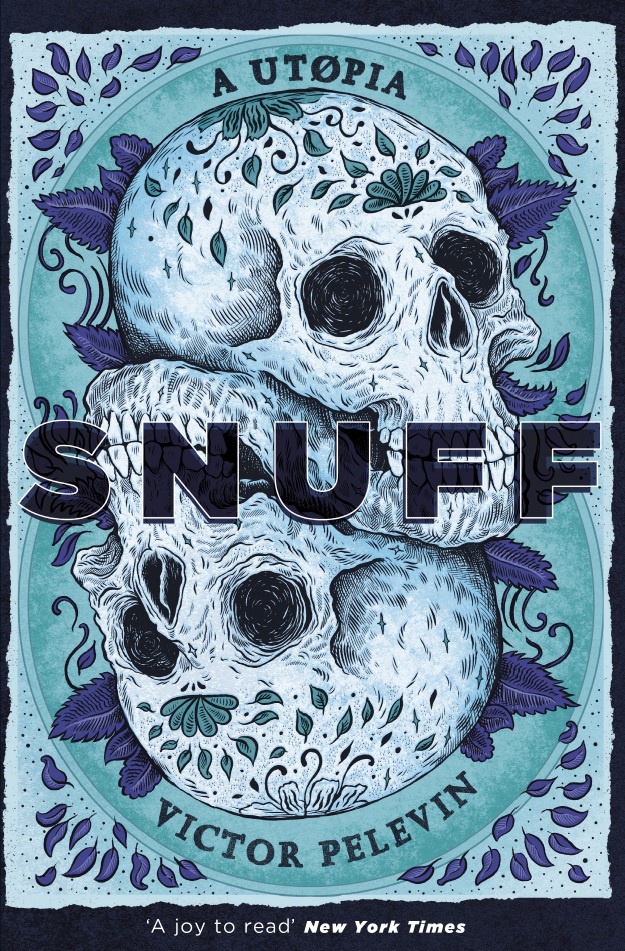

(дополненный отзыв на произведение)Мир победившей посткультурыили постмодернист о (крахе?) постмодернизме/а (дополненный отзыв на произведение)Мир победившей посткультурыили постмодернист о (крахе?) постмодернизме/а"Но единственным местом, где наши имена будут стоять относительно тесно, станет название этого снафф-видео..." (отрывок из классики современного интерактивного искусства) "Что такое постмодернизм? — Это когда ты делаешь куклу куклы и сам при этом кукла. — А что актуально? — Актуально, когда кукла делает деньги. (от автора, который вместе с Автором не умер) *Автора статьи не изображает из себя истину в последней инстанции. Всего-то занимается словоблудием (*), попутно, местами, порой вспоминая о теме рецензии (от другого не умершего автора)*Как раньше было просто. В том числе и сама простота. Ведь были лишь один язык, одна вера, один пантеон богов и система ритуалов для поклонения им. Одна идентичность, одна ментальность и одна история, рассказываемая вечерами у костра. С одним героем и одним подвигом. И была только одна реальность, или, во всяком случае, одно наиболее реальное представление о ней. А потом, спустя тысячелетия, настали дни странствий. А вместе с ними и метаморфоз. Открытий, войн, разных языков и народов, Великих Книг. Великих Идей. И когда-то одна история, рассказываемая у одного костра, о Герое и его Подвиге, трансформировалась и приумножилась. Теперь она превратилась в несколько сюжетов, доносящихся до нас сквозь века из сказок, мифов, священных писаний, книг, игр, сериалов и фильмов. И спустя столько столетий все эти тысячи версий одной истории в Информационной Эпохе переплетаются и смешиваются с новыми историями из уже не одной, а разных реальностей. Реальностей, которые все дальше уходят от той изначальной и простой ее версии, ее видения Первыми Людьми. Лишь симулякры симулякров, сплошные знаковые системы, воздвигаемые на уже имеющихся. Поэтому неудивительно, что в рамках так называемой Литературы, в результате жанровой эволюции, скрещивания, гибридизации и селекции, от классицизма с романтизмом и реализмом через модернизм, возник постмодернизм... Именно так — громоздко и сверх меры претенциозно — я начал отзыв на один из лучших романов Виктора Пелевина, "S.N.U.F.F.". И как всякая глубокая и, не побоюсь этого слова, великая книга, она раскрывается не сразу. Прошло достаточно времени, прежде чем я смог посмотреть на нее иначе. Не под другим углом, но уж точно через линзу с большим увеличением. А все спасибо философии от самых ионийцев до пост(пост?)модерновых мыслителей и собственного (книжного и житейского) опыта. Поэтому ныне мне представляется постмодерн и толкование его в обозначенном романе совершенно иными, нежели в том наивном и стародавнем отзыве (**). Сейчас повествование романа, которое, как (пост)иронично, ведется от писателя-постмодерниста, представляется мне не милой метафорой высокому метаязыку, а эпитафией сегодняшней цивилизации (***). А отчего такая перемена в видении — ниже. Наверное, правильнее всего начать с постановки вопроса: что такое постмодернизм? Сложно ответить точно, ибо постмодерн вокруг нас, да и в нас самих. Чтобы расколоть такую вещь в себе, нужно прибегнуть к одному из двух вариантов. Первый: закапать ее в песках прошлого, нарожать детей, заставить их нарожать еще детей, и через n-ое количество осеменений появится плеяда ученых археологов (которая таки и даст нашим могилам ответ на данный вопрос). Либо ждать рождение такого глубокого мыслителя, как дедушка Маркс, который "пояснит" за базар капиталистов нашу общественно-политическую формацию. Так как оба варианта для сиюминутного сотворения рецензии не представляются подходящими, будем основываться на специфических книгах-исследованиях-измышлениях, философских статьях, тематических коллоквиумах, сократовским диалогах с заинтересованными и сходах ученых и философов по одному и тому же вопросу. Из этого сделаем первый и самый очевидный вывод; постмодерн — это идущее за модерном (в хронологии) понятие. А в переводе на великорусский получается, что это после-современность. То есть переосмысление в некотором русле модерна, современности. Во всех возможных сферах — искусстве, политике, философии, социальных отношениях, религии. Итак, примерно определив поле этого текучего понятия, продолжаем плавание терминологического ледоруба. Постмодернизм — переосмысление всего, что было в модернизма (а все, что было в модернизме и предшествующих ему эпохах, так или иначе являлось плавной эволюционной прямой). И это не просто нейтральные думы над ушедшим. Постмодернизм — эра судилища над прошлым. Хроноцид над дарами цивилизации современности, ошметки которой порождают (пост)цивилизацию уже постсовременности. В любых аспектах человеческой действительности. Безусловно, это крайне интересное, до жути любопытное зрелище. Похлеще всяких колизеев и концертов Басты! Но какой его итог и подноготная (само)цель? Зачастую в литературе — это форма без содержания. А вспоминая об одном из самых главных механизмов построения постмодернисткого произведения, можно легко составить определение постмодерна в литературе. Это деконструкция старых форм и уничтожения смыслов в них через конструирование новых форм из старых, в которых аннигилируется (уничтожается, саморазрушается) содержание. Постмодернистская проза — это выхолащивание (жанра, идеи, смысла, Автора, эстетики, глубины, художественности, оригинальности, сверхцели, посыла). А почему? А потому что современность (мы живем в постсовременности — не забываем), да и вся история до нее, принесла только горечь и трагедию, разочарования и боль. В том числе в культуре и из-за оной. Именно культура в самом широком смысле, как огромная, бесконечная практически палитра смыслов, имеется в виду. И вправду, быть может ресурсы — лишь предлог на братоубийства, а истинная причина — наличие смысла? Получается, создание нового ведет к гибели, несчастьям? Не будет ли логично в таком случае образование посткультуры, области бессмысленности? Ведь положительные смыслы — капитализм и либерализм (по Фукуяме) — уже придуманы! А новые можно не творить, лишь без конца тараторить о сказанном, которое в свою очередь было сказано, которое далее тоже было сказано о... Вечная рекурсия уже придуманного! Ибо все сотворено, а все сотворенное — осуждено. Для нового "творца" остается лишь один удел — более "оригинально" осуждать осужденных! Поэтому постмодернизм культуры и искусства, духовности — это смерть. Смерть ранее перечисленного, а также Бога (Ницше), Автора (Барт), Истории (Фукуяма) и Человека (он же) (последние две еще только грядут). Но это еще ладно! Постмодернизм экономики, а попутно политики еще интереснее! (Так что теперь постараюсь войти в амплуа марксиста, но не переживайте — тут я буду максимально краток и вскоре вспомню про Пелевина. Он жив и не забыт — только еще чуть-чуть!). Старина Маркс не все разглядел в размытом образе будущего. Не увидел, что оно на самом деле то ли величайший фарс, то ли последняя трагедия человечества. Суть в том, что примерно век назад марксово пророчество не сбылось. Мир не пошел по стопам коммунизма, ибо Перво-Марксист, собственно, старик Карл, сделал для них славный подарок — "Капитал". И могучие буржуа поняли, что социальное государство не такой уж дурной мир, нежели чем билет на рейс прямиком на свалку истории. Изуродованные зачатки несбывшейся утопии гнили в Осажденной полу-Крепости, полу-Ковчеге, России. А та была в океане капитализма, который таки не просто гнил, но притом преобразовывался! За двумя величайшими стремлениями, имманентными капитализму (ростом капитала и захватом рынков), старые капиталисты пришли к выводу, что прокормить свой худой мир с рабочим классом и до конца себя обезопасить (и еще обогатить!) можно развитием/вырождением этой экономической формации в новую — посткапиталистическую. Ее суть проста: зачем в конкурентной борьбе улучшать качества товара (и проч. вложения), коль барыш можно получить в разы проще? Как? Не делать товар лучше, а говорить, что так оно и есть! То есть реклама во всех ее ипостасях, плодом которой и является борьба не характеристик товаров и пользы от них, а всеми любимых лейблов, торговых знаков да брендов. Даже дизайн — это вторичное (третичное — его реальная нужность). Самое главное в наш век из-за этого и есть информация. Ибо конкурируют и воюют друг с другом корпоративные тигры теперь не уровнями и мощностями производительных сил, а бицепсами пропагандистской машины и крышиванием СМИ-центров. Но дабы фраер на такое фуфло купился требуется его максимальное опрощение. То есть описанная выше посткультура. Так что эпоха бесконечных приставок "пост-" — штукенция плотно перевязанная своими элементами друг с другом, совершенно новая в плане возведенных в абсолют отрицаний и негаций ВСЕГО и до пошлости старая по своей природе. Ведь посткапитализм — такая же общественно-экономическая формация, как и прочие. Со своим правящим классом и соответствующей идеологией. И принципы их антикварные — Строгие Контроль (над производственными ресурсами и населением) и Иерархия (разделение на властвующих и подчиняющихся). Благодаря ним мы живем в грандиозный период строительства Великой Империи Рабства, где 99,9% землян наконец уравняются в своей несвободе. Но не забываем, что Человек-то тоже скоро издохнет! То бишь евгеническая генетика в руках посткапиталистов этому поспособствует. Не важно, будет ли это происходить в тайне или наяву (в любом случае, все к тому времени станем слепыми потребителями), но мир наконец-то на генетическом уровне разделится на достойных Олимпа элоев и способных лишь на холопстсвование морлоков. Вся надежда лишь на третий мир (и нас), который отягощен глобальным разделением труда на производство "придуманного" постиндустриальным посткапитализмом и снабжение его же сырьем. Лишь пронзив эту ахиллесову пяту этой ошибки истории можно будет вернуться к той самой точки бифуркации, к перепутью развития. И сделать наконец правильный выбор... Еще не убежали? Тогда вернемся к "СНАФФу" Пелевина! В нем бездонное море аллюзий, отсылок и перекрестных смыслов с реальностью за окном. В офшаре Бизантиума и Оркланде-Уркаине, в их взаимоотношениях и буднях можно найти как намеки на дихотомическое единство России и Запада, так и предсказание конфликта России с Украиной, так и американо-российские отношения... Так и доведенную до крайнего абсурда рабочую машину информационного общества (посткапитализма, посткультуры, постиндуриализма и т.д.). Экономика, основанная на угнетении "варваров", "третьего мира" (Оркланда), зверской их эксплуатации путем социальных манипуляций (и фальсификациях фактов и истории в общем). Это угнетение лежит в основе посткапиталистической экономики, нью-эйджская идеология-религия которой есть гибрид СМИ и худкино. А главный догмат этой идейной химеры — отсутствие границы между выдуманным и реальным. А второй — если и не мертвый, то точно неживой бог Маниту, живущий в экранах и деньгах (еще один "намек" на постиндустриальную экономику). Про творцов ("творцов") как сомелье и симулякр порноиндустрии я умолчу — эти гениальные фразы, метко вскрывающие действительность, надо прочесть самому. Любовный треугольник тоже весьма показателен и широк на интерпретации. Типичный потребитель, обыватель и идеальный гражданин общества постмодерна — Дамилола — в "схватке, дуэли" (которые есть сюжет романа) теряет, проигрывает свою возлюбленную "варвару" Грыму. Между тем "проигрывается" половинка рассказчика, Кая, сама. Ведь в своих философских опытах и интроспекциях она видит, что является в обществе Бизантиума просто вещью среди прочих вещей. И дело ж не в том, что она — машина. Дело в том, что остальные люди — тоже машины, вещи. Иначе существование общества сплошного фетиша и нескончаемого вещизма невозможно. И вместе Кая с Грымом поднимают "варваров" (Оркланд, девственный от посткапитализма мир, настоящий, откровенный, пусть и несколько грубый, жестокий, но не лицемерный) против бизантийцев, таки побеждая последних. Но не вдаваясь в эти самые философские измышления-отступления Каи (которые в разы три увеличат объем этой рецензии), можно увидеть очевидное. "СНАФФ" методами постмодернизма показывает несостоятельность и плоскость данного концепта. Через интересный и колоритный мир постапокалиптического будущего Виктор Пелевин, как мне кажется, доносит до нас простую истину (которая даже открыто говорится на страницах романа). Наша (пост)цивилизация, нормальный стержень которой есть доверие (как и любой цивилизации до нее), обречена на катастрофу и крах при утере этого самого доверия. А произойти это может при дальнейшем выхолащивании смыслов и, что еще важнее, правды через СМИ, которые, видать, уже забыли, что это такое — правда. Все теперь говорят о фактах и информации, а не о лжи и правде. Истине. Но такая система долго не продержится. Когда-нибудь и как-нибудь, но она падет. И пройдут тысячелетия, все постмодернистское обратится в пыль, а Человек не умрет как Бог и Автор. Того глядишь, и последние возвратятся... Может быть, с помощью постпостмодернизма (****)? Но это уже совершенно другая история... Итог: 10. И автор напоминает, что отзыв пишется в эру постиронии и постправды, так что где ирония и правда, а где кроются их деконструкции, даже самому чеканщику этих строк не представляется возможным понять. Примечания (*) — о самом романе говорится частично во втором, не перечеркнутом, абзаце и последнем. (**) — из первоначального комментария к роману: Постмодерн в литературе — это Конечный Библиотекарь, Великий Классификатор текстовых комбинаций, начинающихся от полузабытых мифов островных народов и оканчивающихся творениями мировых классиков и современной беллетристикой. И секрет упорядочивания кроется в авторском ключе, который писатель-постмодернист передает читателю, меняясь с ним ролями и давая ему возможность найти свой вариант реальности. А лучше всего ковать эти ключи, чуть ли не штампуя их, получается у Виктора Пелевина. (***) — но мы еще не умерли, конечно. Вы же читаете эти строки, так что все хорошо. Да и вообще смерть Смерти даже в постмодерне не представляется возможной (один российский философ дней сейчасных даже считает, что от Смерти в эру постсовременности должно толковаться и выводиться Бытие). И наша цивилизация — в всяко-разных толкованиях данной дефиниции — тоже. Но, черт возьми, коль гибель Рима была трагедией, вымирание урода массовой культуры должно быть как можно более напыщенным фарсом! (*****) (****) — метамодернизм, постпостмодернизм будет заниматься, чуть перефразируя закон о двух отрицаниях, деконструкцией постмодернизма? То есть деконструкцией деконтруированного или деконструкцией самой деконструкции. Возможно ли, что мы вернемся к модернизму? Быть может, может быть... (*****) — кстати, согласитесь, что картинка для обзора про смерть цивилизации выбрана под стать тематике :) ПС. Рубрики по произведениям с трактовками революционной ноты будут продолжены, а рассмотрение постмодернистских трактатов только начинается...

|

|

|

облако тэгов

облако тэгов