| |

| Статья написана 22 марта 2023 г. 10:48 |

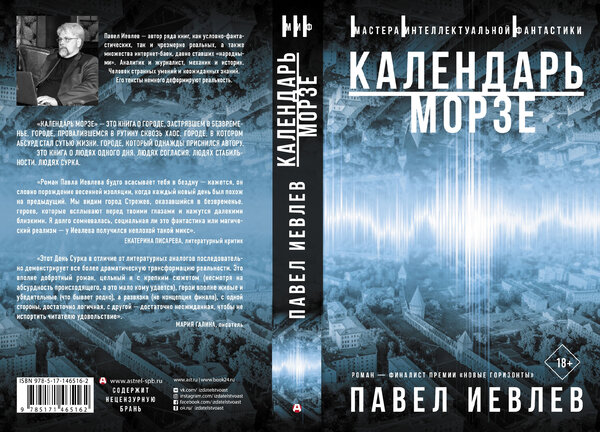

Павел Иевлев. Календарь Морзе. – М.: Издательство АСТ, 2022. Серия: Мастера интеллектуальной фантастики.

ПАЛИНДРОМЫ СТРЕЖЕВА

Город Стрежев вместе с окрестностями в романе Павла Иевлева «Календарь Морзе» застрял в тринадцатом дне июля. И теперь для обитателей Стрежева независимо от того, как и чем закончится этот день, всё случившиеся на протяжении прошедших суток обнуляется. После полуночи снова наступает 13 июля, запасы продуктов в магазинах и холодильниках чудесным образом восстанавливаются, память в электронных устройствах стирается, травмы, полученные людьми, исчезают, а те горожане, что при смерти, продолжают жить. Город изолирован, выбраться из Стрежева невозможно, выехавшие из него в одну сторону через час въезжают в город с другой стороны. Стрежев находится как бы в пузыре, в информационном вакууме, с внешним миром нет даже радиосвязи, что происходит на большой земле читателям и стрежевцам неизвестно. Если объяснять по-быстрому, используя примеры из популярного фантастического кинематографа, всё это напоминает фильм «День сурка», в котором о событиях, случившихся в повторяющиеся дни, помнит не только главный герой, но и все остальные жители города. Точнее, это похоже на «День сурка», скрещённый с сериалом «Под куполом», снятом по известному роману Стивена Кинга. Поскольку память о предыдущем тринадцатом числе, хоть и не очень надёжная, у горожан сохраняется, власти Стрежева пытаются хоть как-то упорядочить и наладить жизнь своего странного конклава, но им мешают сбои и нарушения городского пространственно-временного континуума. «Не работает ларёк, потому что Рагнарёк». У жителей Стрежева обнаруживаются странные таланты, на улицах города появляются пуклы – пустые оболочки, лишённые душ…

Стивен Кинг. Под Куполом. — М.: Астрель, 2012 г. Серия: Тёмная Башня.

Потенциальных читателей романа не должно пугать наукообразное начало моего отзыва. Главный герой Павла Иевлева, диджей городского «Радио Морзе» Антон Эшерский, от которого мы узнаём о происходящем в Стрежеве, скучать никому не даст. Повествование Антона – перманентная циничная ирония, умноженная на издевательский юмор. При этом наблюдается удивительный эффект: чем больше герой злословит в своих музыкальных радиоэфирах и внутритекстовых монологах, тем чётче и яснее за образом прожжёного нигилиста, каким Антон хочет (и может) казаться окружающим, вырисовывается положительный, честный и очень порядочный индивидуум. Цинизм – защитная маска Антона, так ему проще и легче жить. Вель Антон влюблён, пока ещё не совсем взаимно, но и не безнадёжно… Военный журналист в прошлом, Эшерский уехал из столицы в провинциальный Стрежев вслед за синеглазой Анютой, в которую влюбился, когда читал будущим военкорам спецкурс в магистратуре журфака. Кстати, девушка Анна с именем, которое одинаково читается и слева направо, и справа налево, играет ключевую роль в судьбе Стрежева…

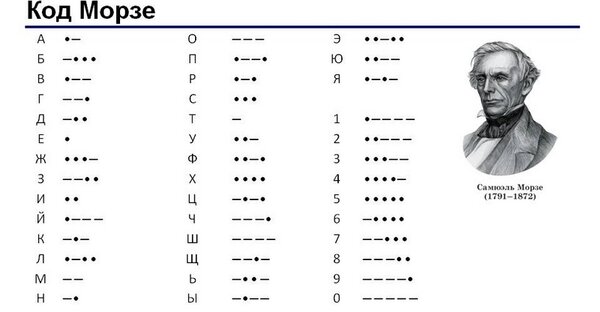

Антон излагает события с озорным задором, часто переходящим в откровенную и злую насмешку над персонажами и ситуациями. Главы романа в исполнении героя переполнены яркими эпитетами, иронично-глубокомысленными сентенциями, неожиданными сравнениями… И – полезными цитатами, которых не улавливают, не считывают жители Стрежева. А ещё – палиндромами! (НА ВИД ЕНОТ – ЭТО НЕ ДИВАН; КОТУ СКОРО СОРОК СУТОК; ЛОМ О СМОКИНГИ ГНИ, КОМСОМОЛ и т. д.). Между прочим, международный сигнал бедствия SOS на азбуке Морзе – тоже палиндром. Добавлю, что роман «Календарь Морзе» можно использовать как актуальный толковый словарь, с убийственным юмором разъясняющий истинные значения привычных слов и терминов. Из книги можно узнать, что такое на самом деле статистика, толерантность, стриптиз, растафарианство, патернализм, алкоголь, трезвость, семейные трусы, любовь и многое другое. Например, по определению Эшерского «чистая совесть – обычно синоним плохой памяти».

Фантастическая изоляция в безвременьи и замкнутом пространстве, в которую Иевлев вверг скопом стрежевских обывателей, представителей провинциальной богемы и власть имущих позволяет автору, умело использующему язвительную сатиру, показать угрожающее нарастание энтропии и всепоглощающего хаоса. Закрытая система, каковой стал Стрежев, наполняющаяся абсурдом, симулякрами и страхом перед грядущим, приближается к чему-то угрожающему, неотвратимому и смертельно для всех опасному… Но в Стрежеве есть Антон Эшерский!

|

| | |

| Статья написана 21 марта 2023 г. 21:16 |

Художник Пётр Иванович Луганский (1911-1993) — мастер книжной и станковой графики, иллюстрировавший отечественную и зарубежную классику. Родился в крестьянской семье в селе Боково Луганской губернии, окончил семилетку в Артёмовске, а в 1932-м стал выпускником Харьковского художественного института (графический факультет). В 1933 г. переехал в Ленинград, рисовал политические плакаты в "Изогизе" и работал художником в "Учпедгизе". Разработал монументальное панно для стадиона Союза медработников, на Всесоюзной сельскохозяйственной выставке в Москве оформлял павильоны Узбекской и Казахской ССР. Освоил и мастерски использовал все основные техники эстампа — автолитографию, портретную гравюру на линолеуме, офорт, работал пером, углем и акварелью.

Художник Пётр Иванович Луганский (1911-1993). В 1934 г. женился на Нине Башинской, в 1936 г. у них родилась дочь Юля. Четвёртого июля Пётр Луганский был мобилизован и зачислен на курсы командирского состава. После курсов лейтенант Луганский был назначен командиром стрелкового взвода и направлен на Ленинградский фронт. В ноябре 1941 г. был тяжело ранен. Весной 1942 г. вернулся в строй, служил в дивизионной газете. Награждён Орденом Красной Звезды, медалью «За победу над Германией в Великой Отечественной войне 1941–1945 гг.», медалью «За оборону Ленинграда», Орденом Отечественной войны I степени. После войны работал в журнале "Костёр", издательствах "Детгиз", "Воениздат", "Лениздат", был преподавателем кафедры рисунка в ЛВХПУ им. В. И. Мухиной.

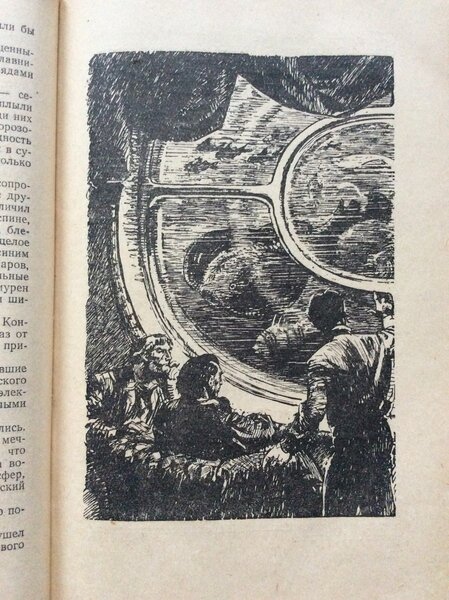

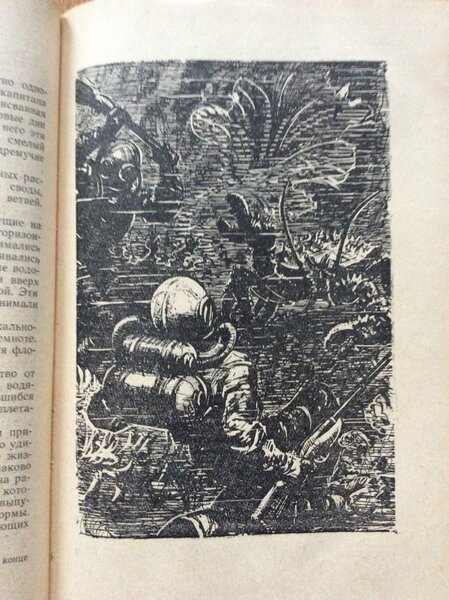

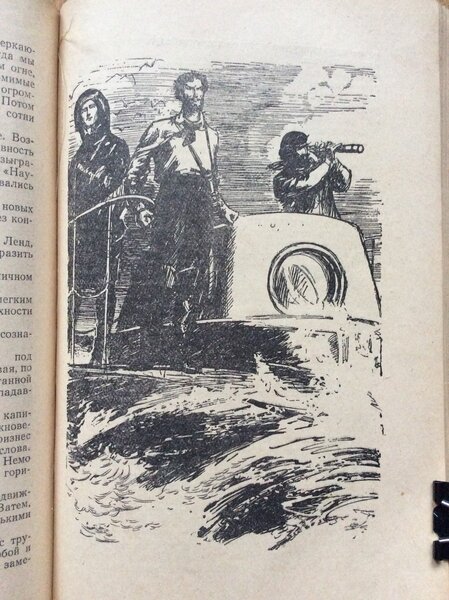

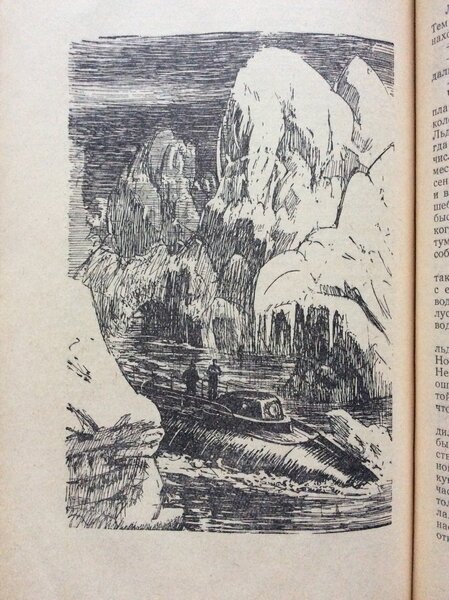

Первое послевоенное собрание сочинений Жюля Верна в 12 томах, выходившее в 1954–1957 годах в издательстве «Художественная литература» с иллюстрациями П. И. Луганского. Пётр Луганский хорошо известен рисунками к изданным в СССР в середине и второй половине прошлого века произведениям Жюля Верна. Художник занимался оформлением различных книг знаменитого французского писателя практически всю свою творческую жизнь. В числе романов Жюля Верна, с которыми работал Луганский — «Дети капитана Гранта» (только при жизни художника было шесть изданий этого романа с его рисунками!), «Двадцать тысяч лье под водой», «Таинственный остров», «Пятнадцатилетний капитан», «Вокруг света в восемьдесят дней», «Пять недель на воздушном шаре», «Путешествие и приключения капитана Гаттераса», «Плавучий остров» и другие. Художник оформил и проиллюстрировал первое послевоенное собрание сочинений Жюля Верна в двенадцати томах, выходившее в 1954–1957 годах в издательстве «Художественная литература».

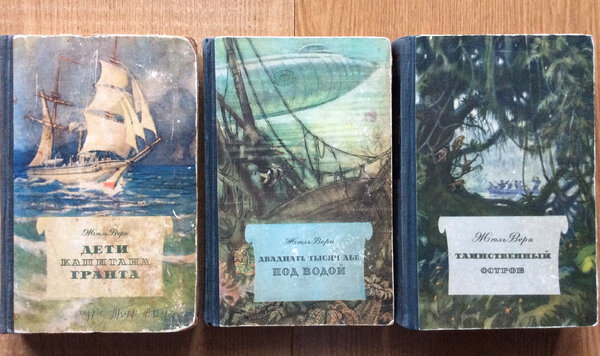

Три романа Жюля Верна, составляющие цикл "Капитан Немо". В моей библиотеке есть три романа (см. на снимке), составляющие цикл Жюля Верна «Капитан Немо», которые вышли в «Молодой гвардии» в далёком 1955 году. Эти книги, которые старше меня, трудно представить без рисунков Петра Луганского.

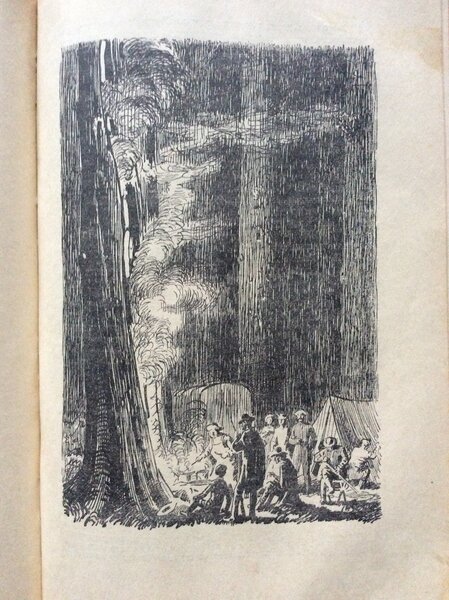

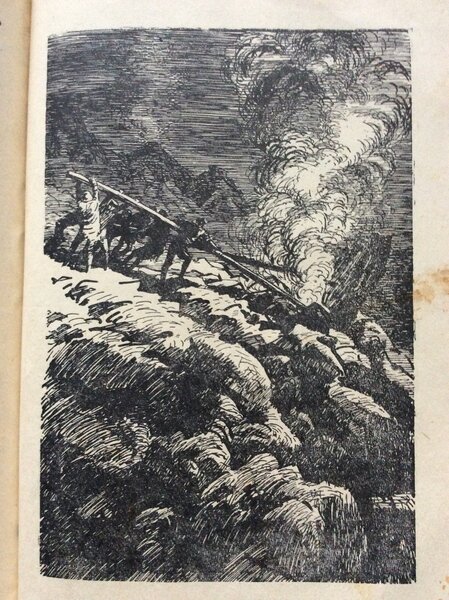

Некоторые иллюстрации художника Луганского к трилогии «Капитан Немо» (см. выше и ниже).

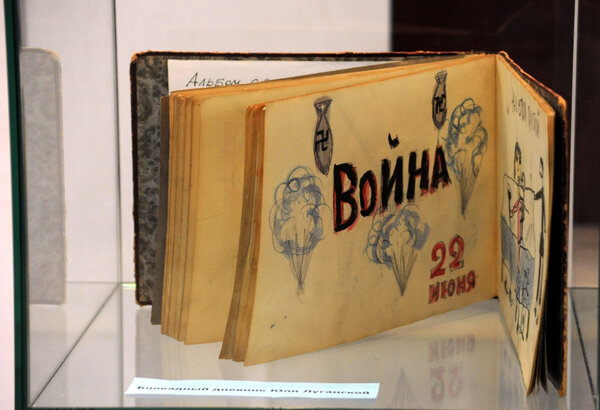

В 80-ю годовщину прорыва блокады Ленинграда уместно вспомнить историю маленькой дочери художника, которую в 2005 году описал Владимир Желтов в газете "Смена" (статья "Война и мир Юли Луганской"): "Ленинградке Юле Луганской в 1941-м исполнилось шесть лет. Годом раньше ее папа, художник Петр Луганский, подарил дочери альбом, и девочка начала заполнять его своими рисунками. Что видела, то и рисовала. Рисунки Юля подписывала печатными буквами: «Мама», «Юля», «Ясли», «Пионерский костер», «Тетя Зина», «Домик в лесу», «Это наша дача», «Юные натуралисты в школьном саду», «В зоопарке медведи и лиса», «На озере две девочки» и т. д. Мирная, по-детски счастливая жизнь… И вдруг: красноармеец со звездой на каске, самолет со свастикой, падающие с неба бомбы… «Папа ушел на войну»! И еще рисунок: «Папа прислал письмо с войны, мне велит слушаться маму. Август 1941». Пока еще война у Юли такая, какой, вероятно, она видела ее в кино. А рисунок — «Наш стол пустой» — с натуры. Война пришла в Ленинград. Последняя запись: «Конец альбома Юли Луганской. Мне уже 6 лет»".

Дневник дочери художника Петра Луганского.

Далее читать здесь — очень интересный поворот темы и опровержение распространённой в сети версии, что жена и дочь Луганского погибли в блокаду.

|

| | |

| Статья написана 27 февраля 2023 г. 18:38 |

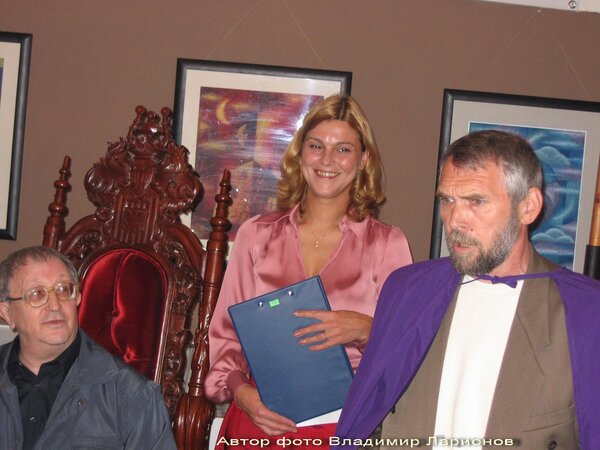

Евгений Лукин. Санкт-Петербург, 2004 год. Фото В. Ларионова. Продолжаю знакомить читателей с материалами моей книги "Беседы с фантастами". Выкладываю ещё одно интервью с писателем-фантастом Евгением Лукиным (предыдущее, под названием "Нас опять не сломить" находится здесь). Беседа, предлагаемая вашему вниманию, была опубликована в журнале "Мир фантастики", поэтому мы с Женей беседуем официально, на "вы", как и следует беседовать с интервьюируемыми по правилам журналистики, которые я, пользуясь приятельскими отношениями с "опрашиваемыми", часто нарушал.

Евгений ЛУКИН: «Искажая искажённое, рискуешь восстановить истину»

Писатель Борис Стругацкий, ведущая церемонии Марианна Баконина, Евгений Лукин. Санкт-Петербург, 2004 год. Церемония вручения "АБС-премии". Фото В. Ларионова.

Евгений Юрьевич, как вы пришли в фантастику? Почему — в фантастику? В фантастику я пришёл 5 марта 1950 года. Проще говоря, родился. Долгое время жил, учился и работал, не подозревая, что живу, учусь и работаю в фантастическом мире. Слова Достоевского о том, что нет ничего фантастичнее обыденности и что истина в России имеет характер вполне фантастический, искренне считал парадоксами. Потом всё кажущееся действительностью (в том числе и Советский Союз) затрещало по швам — и стало окончательно ясно, что классик не шутил. Точно так же, как лягушка видит лишь движущиеся предметы, мы прозреваем исключительно во время перемен. Потом опять слепнем. Но мне повезло. Я не только не смог срастись с нынешней небывальщиной, которую мы опять называем реальностью, — всматриваясь в неё, я понимаю, что и тот, ушедший, мир был не менее невероятен. Одна фантастика сменила другую — всего-то делов. Таким образом я попутно ответил и на второй ваш вопрос: некуда было больше прийти. Да, но я спрашивал о фантастике как о литературном жанре… То есть о словесном её отражении… Понимаю. Собственно, что такое реализм в наименее мерзком его варианте? Попытка придать правде какое-никакое правдоподобие. Если же автор выдаёт правду в неприкрашенном виде (а она, как правило, неправдоподобна), то такое произведение называется фантастическим. Приведу старое моё определение: реальность — это фантастика, к которой успели привыкнуть.

Евгений Лукин. Ой да... Сборник поэзии. — СПб.: Лань, 2001 г. Серия: Альтернативный Пегас.

Вы сразу стали писать прозу? Нет. Сначала, как водится, были стихи. Первый фантастический рассказ написан в соавторстве с моей первой женой Любовью Лукиной (ныне, увы, покойной), причём довольно поздно — нам уже стукнуло по 25 лет. Причины? Во-первых, осточертело то, что принято называть окружающей действительностью, во-вторых, хотели попробовать силы в прозе. Кроме того, как говаривал Вадим Шефнер, фантастика — продолжение поэзии иными средствами. Несколько лет пластали реальность скальпелем фантастики в своё удовольствие. А в 1981 году газета «Вечерний Волгоград» сочла возможным опубликовать нашу первую повесть «Каникулы и фотограф», и семейное хобби стало профессией — взялись за писанину всерьёз. Стихи-то наши в ту пору никто бы напечатать не взялся: пафоса в них было маловато. Рефлексия одна да критиканство.

Евгений Лукин. Там, за Ахероном. — М.: Локид, 1995 г. Серия: Современная российская фантастика.

На вас повлияли какие-то книги, прочитанные в детстве? Почему только в детстве? Они и сейчас влияют. Хотя в последнее время предпочитаю не читать, а перечитывать. Читаешь-то книгу, а перечитываешь-то себя. А что интереснее всего перечитывать? Книги, поначалу казавшиеся отвратительными, а потом ставшие любимыми. Впервые со мной такое приключилось в 1962 году, когда я с ужасом дочитал украденную из детской библиотеки «Попытку к бегству». Стругацкие попросту раскололи мой детский мирок, объяснив на пальцах, что добро не вознаграждается. Мало того, если некто пытается творить добрые дела, они потребуют от него всё, что есть, включая жизнь. А лет через двадцать та же история повторилась с «Улиткой на склоне» («Управление»). Это, кстати, касается не только фантастики и не только художественной литературы. Попал мне как-то в руки томина «Речи выдающихся русских юристов». Читал взахлёб, пока не наткнулся на несколько речей по одному и тому же уголовному делу. Одна убедила меня в полной невиновности подсудимого, другая — в полной его виновности. Был настолько возмущён, что бросил читать. Сейчас перечитываю с каким-то даже извращённым наслаждением. Расскажите, как вы писали вместе с Любовью Лукиной? Проговаривали каждую фразу вслух. Доведя её до кондиции, заносили на бумагу и приступали к следующей. Чудовищно трудоёмкий способ. Потом мы от него частично отказались: один соавтор, скажем, набрасывал свой вариант эпизода, другой правил, и т. д. К декламации прибегали только в наиболее сложных случаях. По-разному, короче, работали.

Евгений Лукин, Любовь Лукина. Петлистые времена.- Киев: КРАНГ, 1996 г. Серия: Фантоград.

Далее читать здесь.

|

| | |

| Статья написана 20 февраля 2023 г. 21:19 |

Я когда-то обещал написать об иллюстраторах советской фантастики пятидесятых-шестидесятых-семидесятых годов прошлого века, работы которых произвели на меня в детстве сильное впечатление. Считаю, что в некоторых особо удачных случаях художники выступают равноценными соавторами создателей иллюстрируемых произведений, значительно усиливая воздействие текста на читателя. О художнике Льве Смехове (1908-1978), рисунки которого я впервые увидел в подшивке газеты «Пионерская правда» за 1959 год, где печатался незабвенный роман «Гриада» Александра Колпакова, я уже писал, см. мой материал "Лев Смехов. Фантастический художник". Ешё одним запомнившимся мне с детства «фантастическим» художником был Игорь Ушаков (1926–1989). А запомнился он благодаря выполненной им обложке и внутренним иллюстрациям к авторскому сборнику Татьяны Гнединой «Последний день туготронов» (1964). Об одноименной повести, её разных изданиях и немножко о рисунках к ней разных художников, я тоже уже писал.

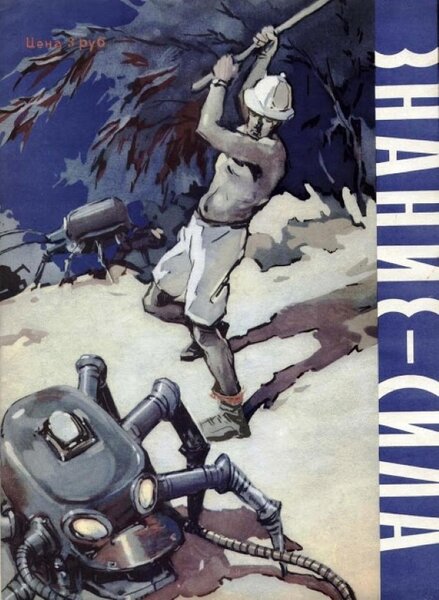

Рисунок И. Ушакова к рассказу А. Днепрова "Крабы идут по острову" (журнал "Знание-сила" №11, 1958).

Игорь Леонидович Ушаков – советский художник-график. Окончил Московский полиграфический институт (мастерская А. Д. Гончарова). Работал художником в газетах: «Правда», «Советская Россия», «Литературная Россия», в журналах «Огонек», «Работница», «Знание-сила» и других изданиях, иллюстрировал в журнальной периодике фантастические рассказы Станислава Лема, братьев Стругацких, Георгия Гуревича, Анатолия Днепрова…

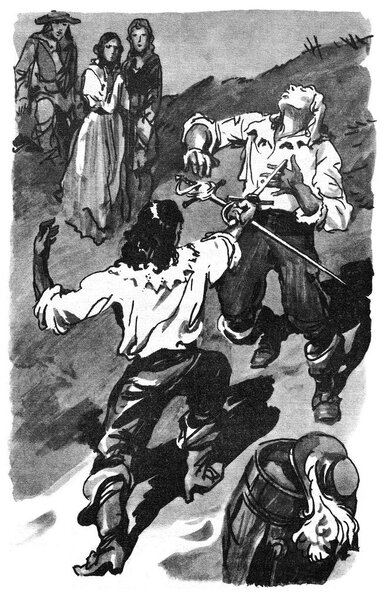

Иллюстрация Игоря Ушакова к роману «Одиссея капитана Блада» Рафаэля Сабатини.

Известность Ушакову принесли работы его авторства, которые во второй половине прошлого века часто появлялись в книжных изданиях для детей и юношества. Художник иллюстрировал историческую и приключенческую прозу Рафаэля Сабатини, Генрика Сенкевича, Александра Дюма, Роберта Льюиса Стивенсона, Теофила Готье и других авторов.

Андрей Платонов. Волшебное кольцо. — М.: Советская Россия, 1960 г.

Ушаков занимался оформлением собраний сочинений Фенимора Купера и Артура Конан Дойла, сделал прекрасные рисунки к сборнику русских народных сказок "Волшебное кольцо" (1960) в пересказе Андрея Платонова.

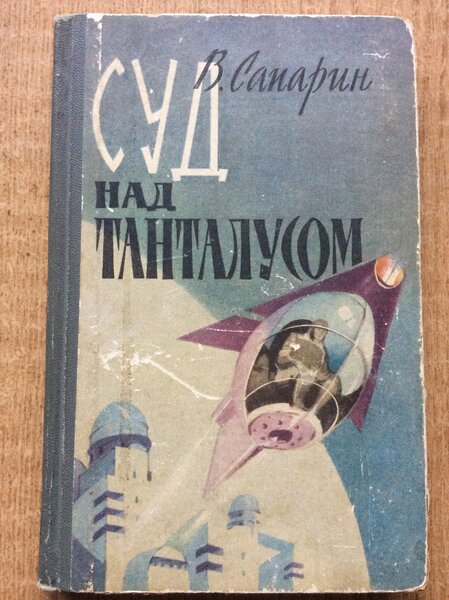

Виктор Сапарин. Суд над Танталусом. — М.: Молодая гвардия, 1962 г. Оформление и внутренние иллюстрации художника Игоря Ушакова.

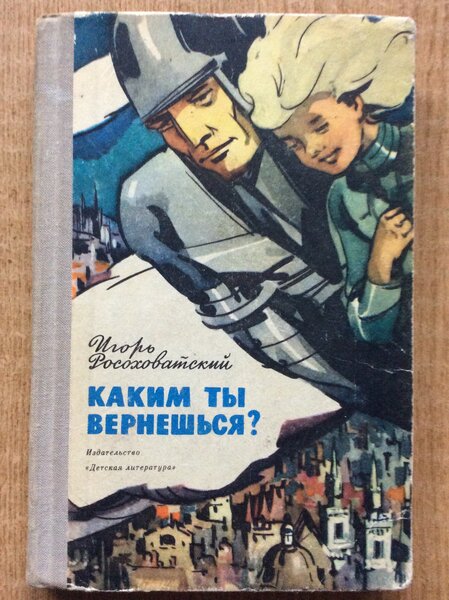

Художник уверенно работал как с советской литературной классикой, так и с зарубежной, чутко ухватывал и воплощал в рисунке психологический образ персонажа, умел точно показать пластическое движение. При этом Ушаков часто отдавал предпочтение динамичному, острому сюжету: чего стоят только его незабываемые роботы на рисунках к повести Татьяны Гнединой "Последний день туготронов" или к фантастическим рассказам Игоря Росоховатского и Виктора Сапарина, которых (я о роботах) художник изображал, как мне кажется, с особым удовольствием. Это надо уметь, так выразительно и живо рисовать железяки! В моей библиотеке есть авторские сборники Сапарина и Росоховатского, оформленные Ушаковым.

Игорь Росоховатский. Каким ты вернешься? — М.: Детская литература, 1971 г. Оформление и внутренние иллюстрации художника Игоря Ушакова.

Забавные и не очень роботы есть во многих фантастических произведениях, которые иллюстрировал Ушаков. Игорь Леонидович был талантливым художником, он доказал это своим творчеством, легко воплощая в иллюстрациях образы из произведений самых разных литературных направлений. Но фантастические роботы, изображённые Ушаковым — это отдельная тема, его особенная фишка, здесь Игорю Ушакову не было равных. Полностью читать и смотреть множество картинок здесь.

|

| | |

| Статья написана 17 февраля 2023 г. 00:39 |

Кто-нибудь объяснит, почему девятый том в "Антологии мировой фантастики" такой редкий? Я понимаю, конечно, дело — в тираже.

Моя "Антология мировой фантастики" без девятого тома.

Тома АМФ с первого по восьмой вышли в 2003 году в издательстве "Аванта +", которое читатели хорошо помнят по выпуску различных детских энциклопедий. Первые четыре тома АМФ имели тираж 20 тыс. экз. У томов с шестого по восьмой тираж был уже 10 тыс. экз. Все эти книги я приобретал по мере выхода. Два заключительных тома "Антологии мировой фантастики" вышли лишь в 2006 году в издательстве "Мир энциклопедий Аванта+", которое стало составной частью холдинга АСТ. Тираж девятого и десятого томов составлял уже только 5 тыс. экз.

Антология мировой фантастики. Том 9. Альтернативная история. — М.: Мир энциклопедий, 2006 г.

Тем не менее, десятый том АМФ я давно нашёл, а вот девятого нигде нет. Кстати, называется он "Альтернативная история". Вдруг у кого-то лишний?))

|

|

|

облако тэгов

облако тэгов