| |

| Статья написана 11 января 13:07 |

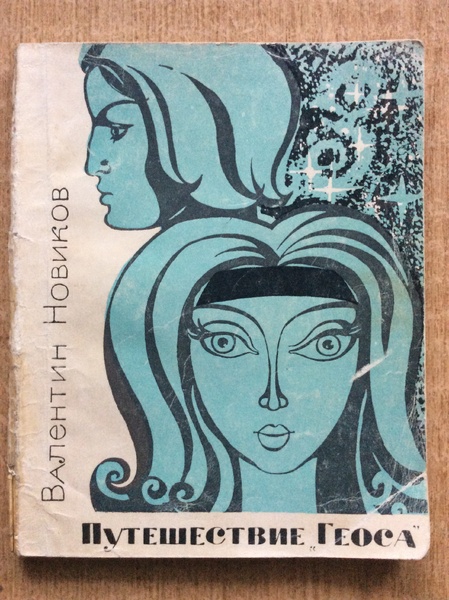

Ещё один авторский сборник В. Новикова из моей библиотеки называется "Путешествие "Геоса" (1964). Он полностью — фантастический. Содержание книги в выходных данных названо повестью, но на самом деле в сборник входит несколько не очень прочно связанных друг с другом произведений малой и средней формы.

Валентин Новиков. Путешествие "Геоса". Алма-Ата: Казахское государственное издательство художественной литературы, 1964 г. Тираж: 110000 экз. Оформление художника Н. Самборского.

Далее в материале: О повестях Валентина Новикова "Острова прошедшего времени" и "Путешествие "Геоса". С детьми на борту в прошлое — наобум. На какой энергии работал корабль времени дяди Альберта? "Два худосочных кибера". Цветы из иного мира. Читать статью полностью: https://dzen.ru/a/Z3hd-Nt0zwsqZCN5

|

| | |

| Статья написана 5 января 13:53 |

В моей библиотеке есть пара книжек писателя Валентина Новикова, известного своими произведениями для детей и парой фантастических повестей. Не скажу, что его вещи произвели на меня какое-то исключительное впечатление, но автор был не из рядовых.

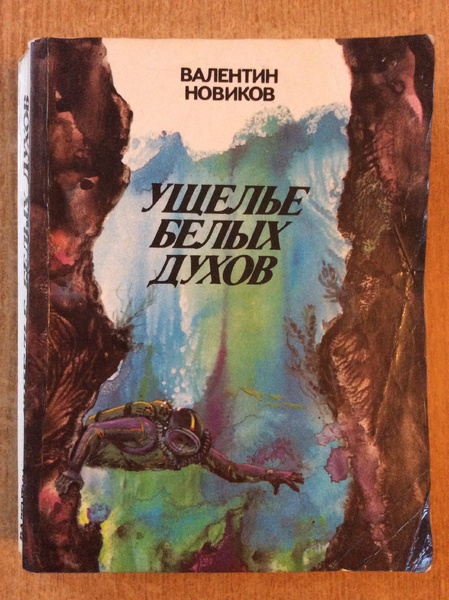

Валентин Новиков. Ущелье белых духов. — М.: Московский рабочий. Рязанское отделение, 1988 г. Серия: Мальчишкам и девчонкам. Тираж: 50000 экз.

В сборник "Ущелье белых духов" вошли три повести Новикова, все они уже печатались ранее. Заглавная впервые была опубликована в 1967 году, а значит, она входит в массив произведений шестидесятых лет, который меня особенно интересует. Я уже не однажды признавался в любви к фантастике шестидесятых... Следует отметить, что именно повесть "Ущелье белых духов" формально фантастикой не являясь, отличается особой аурой невероятного, предвкушением чего-то необычного, смелым движением к загадочному. Неспроста она была несколько раз переиздана... Далее в материале: Предисловие к переизданию повестей Валентина Новикова в 1988 г. написал Кир Булычев. Малоизвестное фото автора. Подробно о повестях В. Новикова "Ущелье белых духов" и "Четвёртое измерение". Почему Новиков кардинально изменил финал своей повести "Четвёртое измерение". Читать статью полностью: https://dzen.ru/a/Z3LGOdt0zwsqgEEX

|

| | |

| Статья написана 31 декабря 2024 г. 13:02 |

Намерен продолжить свои заметки о фантастике и фантастах в наступающем году. Всем здоровья и счастья! С Новым годом и моим днём рождения! Принимаю поздравления на карту Сбера 5228 6005 6075 6241

|

| | |

| Статья написана 28 декабря 2024 г. 12:45 |

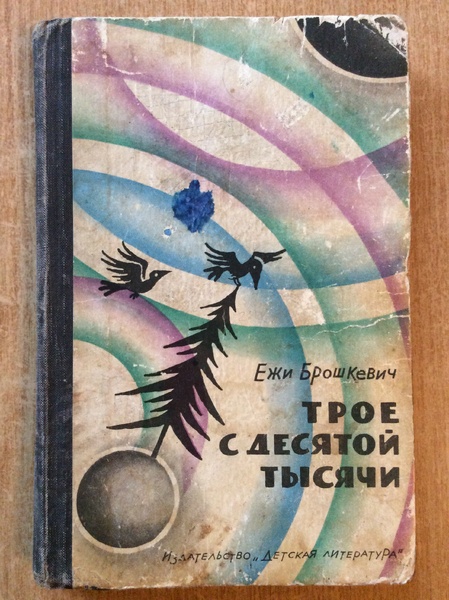

Меня уже несколько раз просили написать о книге Ежи Брошкевича "Трое с Десятой Тысячи". Видать, есть люди, которым крепко запала в душу эта повесть польского писателя, ориентированная на средний школьный возраст, выпущенная в Советском Союзе издательством "Детская литература" в 1969 году. Откликаюсь на эти просьбы, тем более, что пред Новым годом намного приятнее рассказывать про фантастические произведения о прекрасных мирах, заканчивающиеся счастливым финалом, а не про что-то вроде книжки Б. Фрадкина "Пленнники пылающей бездны", о которой я недавно писал в своей статье "Советский фантаст убил всех своих героев...". Обложка книги Ежи Брошкевича из моей библиотеки (см. фото ниже) несколько замусолена, но ведь это значит, что книжку многие прочитали.

Ежи Брошкевич. Трое с десятой тысячи. — М.: Детская литература, 1969 г. Тираж: 50000 экз. Иллюстрация на обложке, внутренние иллюстрации Н. Антокольской.

Для начала несколько слов об авторе повести "Трое с Десятой Тысячи". Ежи Брошкевич — польский писатель, прозаик, драматург, эссеист и публицист. В России известен по переводам ряда его произведений для детей и нескольким книгам для взрослого читателя. Родился 6 июня 1922 года во Львове, окончил там среднюю школу и музыкальную школу. В конце 1939 года город Львов вошёл в состав СССР, а в 1940 году Ежи Брошкевич поступил в Львовскую музыкальную академию, готовился к карьере пианиста... ДАЛЕЕ ЧИТАТЬ ЗДЕСЬ.

|

| | |

| Статья написана 21 декабря 2024 г. 17:37 |

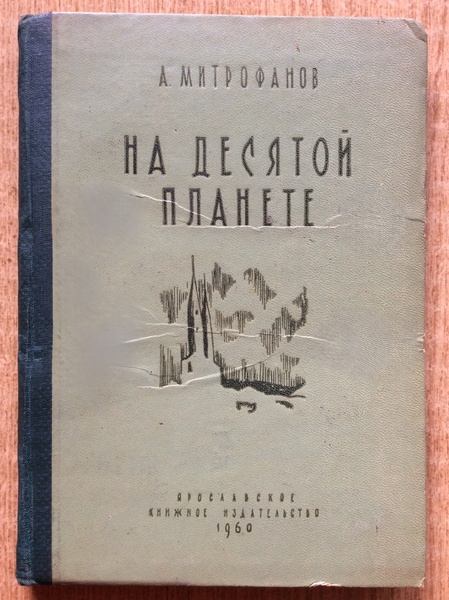

Есть у меня довольно редкое издание — фантастическая повесть Анатолия Митрофанова "На десятой планете", изданная в 1960 г. в Ярославле. Как часто бывает (не первый раз я здесь на это сетую), об её авторе практически ничего не известно. А ведь книжке предпослано пятистраничное предисловие советского учёного-астронома, доктора физико-математических наук Владимира Радзиевского. Рассматривая научные аспекты затронутых в повести проблем, Радзиевский ни слова не сказал об авторе книги, а зря...

А. Митрофанов. На десятой планете. Ярославль: Ярославское книжное издательство, 1960 г. Тираж: 15000 экз.

Что ж, придётся восполнить этот досадный пробел. Повесть А. Митрофанова начинается с эпиграфа: "Посвящаю памяти моих боевых друзей, которые тоже мечтали о полетах в космос, но погибли в жестоких воздушных боях второй мировой войны". Нетрудно сделать вывод: автор книги "На десятой планете" — боевой лётчик, участник войны. Я был хорошо знаком с несколькими писателями-фантастами, служившими в МВД, фантасты из медицинской среды — тоже попадались, а вот с фантастами-лётчиками судьба лично не сводила... ДАЛЕЕ ЧИТАТЬ ЗДЕСЬ

|

|

|

облако тэгов

облако тэгов