| |

| Статья написана 1 апреля 2023 г. 19:42 |

Вообразите, что вы просыпаетесь в неизвестном месте и внезапно осознаете, что ничего не помните о себе — ни кто вы, откуда, как зовут, чем занимаетесь и проч. Незнакомые люди называют вас то «братцем», то пациентом психбольницы, то несчастным, потерявшим память. Вы читаете кипу документов и выслушиваете кучу историй, которые вроде бы должны прояснить вашу тайну, но только еще больше ее запутывают. Вы проводите собственное расследование и наконец с ужасом понимаете, кто вы есть на самом деле, что ввергает вас в такой беспросветный и поистине безумный ад, по сравнению с которым прежнее сумасшествие кажется теперь нормальной и приятной реальностью. Если вообразили, то вы — герой книги Юмэно Кюсаку «Догра Магра».

Юмэно Кюсаку — псевдоним (означающий что-то вроде «мечтателя») японского писателя Сугиямы Тайдо, родившегося в 1889 году и умершего в 1936-м, буквально через год после публикации своего opus magnum — романа «Догра Магра», на который он потратил более десяти лет. О деталях биографии Юмэно Кюсаку, о жанре «эро-гуро-нансэнсу» («эротика, гротеск, нонсенс»), в котором он творил, о «трех великих странных книгах» японской литературы, к которым причисляют «Догру Магру», и о многом другом можно узнать из замечательного интервью с переводчицей Анной Слащевой; мы же сосредоточимся на том, как сделан этот роман, почему он так сделан и «из чего», то есть из каких ингредиентов, или первоисточников... (Полностью рецензию можно прочитать на "Горьком")

|

| | |

| Статья написана 24 марта 2023 г. 19:29 |

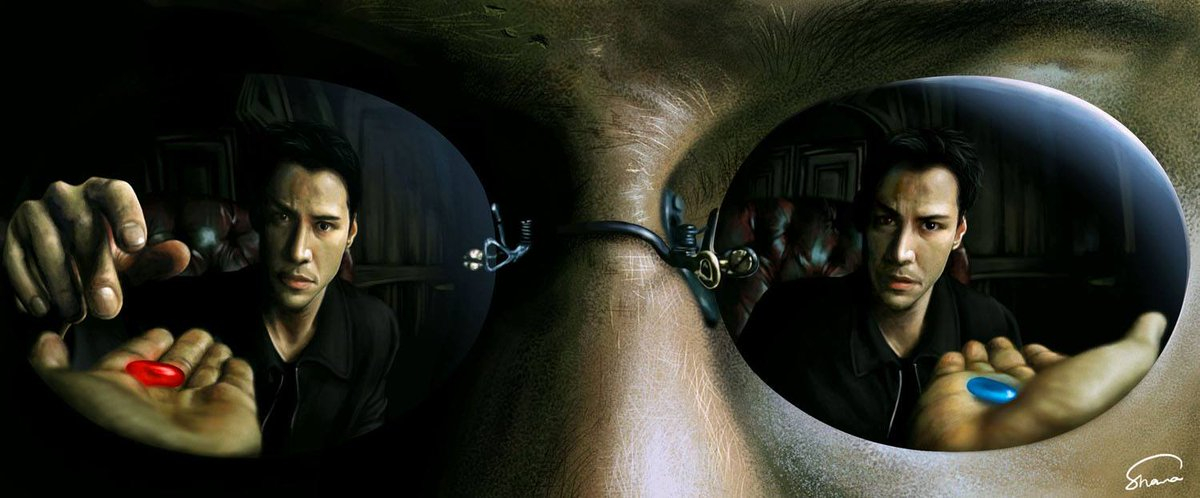

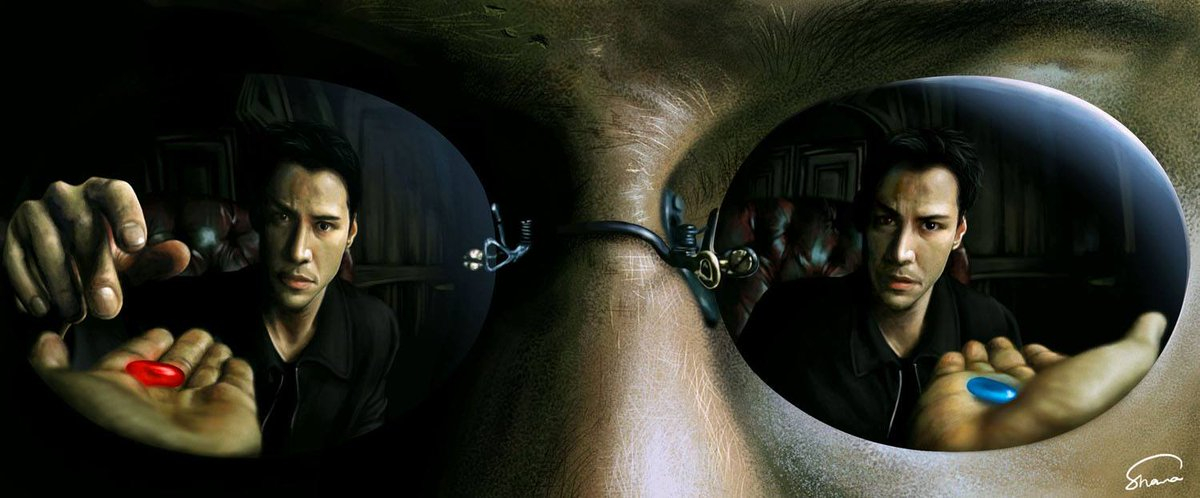

Пока Морфеус и его команда советовали Нео, если он увидит агента — бежать от него, маленький бритый мальчик учил Нео, что это не ложка гнется, это гнется его ум, что не могло не наводить на мысль: «А не преследует ли его так же ум вместо тех самых агентов?» Пока Архитектор и Пифия продолжали свою нескончаемую шахматную партию, маленькая девочка-программа Сати (чье имя производно от санскритского sat — бытие, истина) создала в Матрице рассвет в виде льющихся из-за горизонта и заполняющих весь экран потоков яркого золотого света, что могло означать явление реальности высшего порядка и взаимопроницаемость трех миров. Эти юные существа определенно отсылают нас к двум древним и родственным традициям — буддизму и индуизму, которые отнюдь не теряют своей привлекательности в век тотального господства рационализма и материализма, благодаря тому что легко могут быть очищены от шелухи суеверий и легенд и сведены к чистому внутреннему опыту, к внеконфессиональным практикам работы с психикой для любого из нас (1). Мы начинаем смотреть трилогию с погружения в мир Матрицы — такой знакомый повседневный мир, на поверку оказывающийся тем, что древние индийцы называли майей и сансарой — иллюзией и колесом повторений (вспомним, что в финале М3 Матрица перезагружается уже в шестой раз). Впервые эти понятия упоминаются в упанишадах — религиозно-философских текстах, созданных еще в ведический период. Забегая вперед, скажем, что гимнами из упанишад трилогия и завершается — характерный и далеко не единственный пример продуманной симметрии «Матрицы». За покрывалом майи и мельтешением сансары скрыт Брахман — подлинное первоначало бытия, бескачественное и абсолютное. Крайне принципиально отличие этой с виду дуальной онтологической концепции от уже пройденного нами противопоставления двух реальностей в гностицизме и шаманизме. Там слепое невежество удерживает хуматонов в нижних мирах, а гнозис позволяет преодолеть путы косной материи; здесь же майя — это и есть незнание (авидья), и ничего кроме него (2), а Брахман тождественен истинному знанию о нем (3). Такое знание-джняна, хоть и родственно с лингвистической точки зрения гнозису (4), переводит адепта, стремящегося к пробуждению, с метафизического пути исключительно на путь психотехники, путь преображения индивидуального сознания (атмана). Атман есть Брахман — таково высшее прозрение индийских мистиков, на которое ни один гностик не решился бы. Никакому эону никогда не стать Нерожденным Отцом. Но если вы думаете, что это какой-то запредельный уровень философии, куда популярный кинофильм взобраться не способен по определению, то ошибаетесь: психокосмос «Матрицы» еще сложнее! Как уже неоднократно упоминалось, он включает в себя три уровня реальности, так что если Матрица это майя, а золотой свет, увиденный «слепым» Нео, указывает на Брахмана, то что же такое мир Сиона и в чем его неподлинность? Чтобы разобраться с этим, нам придется обратиться к буддизму, конкретно к буддийской школе йогачара, которая известна своим крайне изощренным анализом состояний сознания и путей к просветлению. Крупнейший представитель этой школы Васубандху (IV век) описал три природы или степени реальности с помощью такого наглядного примера. Представьте, что некий фокусник превращает кусок дерева в слона. Слон в действительности, конечно же, не существует, это стопроцентный фантом. Но люди видят слона, узнают слона, возможно, вспоминают слонов, которых встречали ранее, и даже сторонятся, опасаясь, что этот «слон» их затопчет. Так вот, слон здесь соответствует воображаемой природе (парикальпита), его образ в сознании зрителей — зависимой природе (паратантра), а кусок дерева — природе совершенной (паринишпанна) (5). Парикальпита олицетворяет обыденное мировосприятие, мир твердых вещей и самостоятельных субъектов, который (и которые) на самом деле «подобен чистой иллюзии и имеет природу миража» (6). Паратантра означает зависимость разума от причин и следствий, от памяти прошлого и ожиданий будущего, от ментальных конструкций и собственных априорных форм, короче, от всего содержания сознания, которое, постоянно возбуждаемое парикальпитой, обладает лишь относительной реальностью, но в высшем смысле остается видимостью. Наконец, паринишпанна — это уровень совершенного знания, очищенный от всего, что связано с парикальпитой, и являющийся, так сказать, истинной и ничем не замутненной основой паратантры (тем самым атманом, стряхнувшим с себя марево майи). Что все это означает применительно к «Матрице»? Тут мы имеем дело с самым большим «слоном», когда-либо созданным каким-либо из фокусников (7), — целым миром, «надвинутым на глаза». Здесь люди только воображают, будто живут. Будто работают, развлекаются, общаются, едят бифштексы и вообще всем заправляют. А на самом деле их сознания крепко спят и видят сны, которые даже не ими придуманы. Конечно, здесь полное раздолье для тех, кто умеет самостоятельно создавать себе сновидения (8), но придавать этому большое значение не стоит. Куда интереснее следующий уровень. Жители Сиона физически свободны от Матрицы, а вот ментально — не совсем. В их умах господствует та же привязанность к реальности в ее зримо-вещественной форме, разве что немного облагороженная возвышенными идеалами. Да, они не просто живут, но борются за жизнь; не просто развлекаются в Матрице, но спасают души; не просто общаются, но объединены в боевое и трудовое братство; но они по-прежнему зависимы от своего мира, по-прежнему слепы к его природе, по-прежнему слишком доверяют рассудочным суждениям с их вечными оппозициями субъект/объект, причина/следствие, прошлое/будущее, страдание/счастье. Им невдомек, что, вырвавшись из «темницы для разума», они нашли не свободу, но не менее тяжелые оковы — цепи причинно-следственных связей. Теория причинно-зависимого происхождения относится к вершинным достижениям буддийской мысли. Наиболее совершенную разработку она получила у Нагарджуны (II век), основателя школы мадхьямика. Ее суть довольна проста, но, прежде чем обратиться к ней, нужно пояснить важнейшее для буддизма понятие дхармы. Под дхармами буддисты всех школ понимают «элементарные психофизические состояния» (9), из которых, как из атомов, «сделан» любой наш опыт, любое наше представление. В каждый момент времени мы «испытываем дхармы»: работаем ли, познаём, думаем, спим, ощущаем, — и ни с чем другим не имеем дела по определению! Любой контакт с реальностью опосредуется если не сознанием, то бессознательным, следовательно, является дхармой и только дхармой. Конечно, наш опыт может быть весьма продолжителен по времени, но это значит лишь, что он состоит из множества одно- или разнотипных дхарм; сами же дхармы мгновенны и далее неразложимы. Так вот, Нагарджуна утверждал, что никакие дхармы не самостоятельны сами по себе — все они зависимы друг от друга, являются друг для друга причинами и следствиями, условиями и стимулами, как бы заимствуя видимость существования одна от другой и передавая ее по эстафете, безначально и бесконечно (10). Об их реальном бытии нельзя говорить так же, как нельзя назвать настоящим богатством деньги, взятые в долг. Но неужели «Матрица» хоть каким-то образом иллюстрирует теорию дхарм? Думаю, если ее смотрел далай-лама, то при первых же кадрах первого фильма он хлопнул себя по гладко выбритому лбу: «Ну конечно!». Неостановимо падающие из ниоткуда в никуда зеленые символы, вспыхивающие и гаснущие, мгновенно сменяющие друг друга, загадочные для непосвященных, но в знающих глазах обретающие конкретное содержание опыта («Я вижу блондинок, брюнеток, рыженьких»), — это ведь и есть Матрица, точнее, ее цифровой код, который сам по себе никакой реальностью не обладает, как не обладает реальностью последовательность нулей и единиц. Причем не вызывает сомнений, что принцип причинно-зависимого происхождения действителен здесь в полной мере, ведь матричные символы отнюдь не случайны и хаотичны, наоборот, ими управляют совершенно четкие алгоритмы, крепко сцепляющие дхармы в целостность мира, кажущегося таким подлинным и незыблемым. Даже удивительно, как Вачовски удалось найти столь верный, простой и наглядный способ продемонстрировать, что такое буддийские дхармы и как они существуют! Хорошо, с Матрицей понятно, но мы ведь говорили о реальности более высокого уровня, о мире Сиона и машин, как быть с ним? Поскольку истинную его природу постиг только Нео и далеко не сразу, нам нужно пройти вслед за ним все этапы. И вторым из них (после виденья Матрицы как дхармового потока) будет знакомство с крайне любопытной фигурой Меровингена, на которой, как в фокусе, сошлось несколько смысловых линий. Это, во-первых, принцип причинно-следственной зависимости, во-вторых, линия инструментального разума (11) и, в-третьих, своего рода онтологическая ось, на которую нанизаны одновременно Матрица и мир Сиона и которая символически представлена нижним полюсом Меровингена и верхним — Архитектора. Сейчас мы исследуем эти три координаты, дающие нам полноценное изображение «неполноценной» реальности, более подробно. По словам Пифии, Меровинген — «очень древняя и очень опасная программа». Мы знаем, что он пережил предшественников Нео, прекрасно осведомлен о природе Матрицы, превыше всего ценит информацию и власть, которую она дает. Мир для него — это исключительно цепь причин и следствий, за пределы которых выйти невозможно, но можно познать причины, а значит, господствовать над теми, кто видит лишь следствия. Надо полагать, в поиске причин он весьма преуспел. Множество признаков указывает на то, что он не просто программа среди прочих, но третья сила Матрицы, наряду с Пифией и Архитектором. При этом с Архитектором его многое сближает, а вот Пифии он главный враг, о чем неоднократно говорит сам, то обещая «выпить ее время залпом», то требуя принести ему ее «глаза». Кто же он такой?

Исследуя гностицизм и шаманизм, мы отождествили Матрицу с нижним миром, пространством духов и заблудших душ. Если теперь стратифицировать саму Матрицу, то доменом Меровингена будет самое ее дно. Эта область, в которой даже матричный код подогнан под нужды владельца (12), отмечается в трилогии такими маркерами, как клуб «Хель» (13), жена Персефона (14), вампиры, близнецы-призраки и прочая нечисть в качестве прислуги. Они определенно указывают на хтонический и инфернальный характер Меровингена, вызывая в памяти классический дантовский образ Сатаны, обретающегося на самом нижнем, девятом кругу ада. Само имя Меровингена отсылает к царскому роду древних французских королей Меровингов, как бы давая понять, что мы имеем дело с «князем мира сего», пусть и подпольным. Но это не какой-нибудь средневековый Вельзевул, повелитель мух и суеверных старух, его сила не в заклинаниях. Его не зря сделали французом — со времен Декарта, через энциклопедистов эпохи Просвещения и Огюста Конта, вплоть до современных властителей дум (15) как раз французы были самыми рьяными сторонниками чистого рацио, интеллекта, замкнутого на самого себя, самонадеянно полагающего, что те схемы, которые он строит относительно себя и мира, и есть единственные законы бытия (16). Буддисты называют такой интеллект манасом; именно манас, по их мнению, ответственен за привязанность к принципу причинно-зависимого происхождения и формирование концепции «эго». Что характерно при этом, буддисты прекрасно понимают, какую грозную силу являет собой манас — его культивирование может привести даже к своего рода просветлению, к состоянию пратьекабудды («будды для себя», «пробудившегося эгоиста»), что, конечно же, не является подлинным и окончательным просветлением (17). Такой инструментальный, логический, «механический» разум (точнее говоря, рассудок), великолепно умеющий рассчитывать, приспосабливаться и господствовать (что Меровинген и доказывает), имеет одно слабое место: ему недоступно прогнозирование чего-то принципиально нового, нарушающего привычный ход вещей, он не способен к интуированию, инсайту, озарению. Именно поэтому ему так нужны глаза Пифии, «программы интуитивного типа», словно они просто инструменты, с помощью которых Меровинген обретет еще и эту способность. Подход наивный, но весьма показательный. В этом смысле несколько дальновиднее Архитектор. По сути, в нем также воплощен принцип разума, хотя и не столь ограниченного, как у Меровингена (впрочем, потому и более опасного). Архитектора можно сравнить с Парменидом, чье бытие — неподвижно, совершенно и… безжизненно. В своей речи, обращенной к Нео, он не преминул отметить, каким совершенством была первая, идеальная Матрица и с каким сожалением ему пришлось поступиться нежизнеспособной гармонией в пользу неизбежных дефектов и аномалий. Если для Меровингена любые цели — не более чем средства, то для Архитектора любые средства — ничто перед великой целью. Поэтому он, не моргнув глазом, «готов примириться с гибелью всего человечества», строго следуя рациональной максиме: если факты противоречат принципам, тем хуже для фактов. Скрытое (в трилогии о нем ничего не сказано) противостояние Меровингена и Архитектора — это диалектический конфликт двух главных аспектов разума: рассудочного и номотетического (законодательного). В гностической парадигме, напомню, они совпадают. Однако «Матрица», вслед за И. Кантом, правильно различает их. Первый целиком погружен в наличный мир опыта, словно червь, прогрызая в нем наиболее удобные для себя, «причинно-следственные» ходы — и тем ограничиваясь. Второй, напротив, воспаряет над эмпирикой, стремясь организовать ее исключительно по тем идеальным законам и принципам, которые в себе находит. В обоих случаях разум ослеплен самим собой, не признаёт за реальностью права голоса и мнит ее лишь удобным материалом для собственной деятельности. Но деятельность, не связанная реальностью, является ирреальной, виртуальной, а весь мир такого деятеля оборачивается тотальной Матрицей. Так разум становится узником того, что сам же и породил. Следовательно, и Меровинген, и Архитектор — фигуры уже не столько матричного, сколько более высокого уровня. Они создают Матрицу по лекалам «экстраматричной реальности» (18), которая сама «матрицеподобна» — хотя и не по происхождению, но по отношению к ней существа, опирающегося только на возможности разума. А, как показала философия двадцатого века, «разумное — еще не значит мыслящее» (19). К сожалению, о «боге машин» мы знаем слишком мало в силу краткости его явления, но нетрудно предположить, что, представляя собой коллективный разум, он мало чем отличается от таких своих подпрограмм, как тот же Архитектор. Его эгоцентричную позицию «Нам никто не нужен» мы уже упоминали. В свою очередь, жители Сиона кажутся полной противоположностью холодной расчетливости своих рассудочных врагов, но это только на первый взгляд. Возьмем Морфеуса. Это яркий типаж рыцаря веры, перед которым можно снять шляпу. Однако старый западноевропейский дуализм веры и разума одинаково ограничивает и то, и другое. Там, где разум ослеплен причинами и принципами, вера слепо зависит от своих идеалов. Морфеус ничего не хочет знать, кроме того, что Нео — избранный, который пройдет к источнику и спасет Сион, как указано в некоем пророчестве. Причина и следствие, сказал бы Меровинген. По сути, всем обитателям Сиона приходится или разделять эту веру, или просто сражаться, следуя нехитрому солдатскому правилу «Разве смерть чем-то отличается от жизни?», как обмолвился тот же Морфеус. Но если так, тогда и Матрица ничем не отличается от Сиона, ведь и в ней можно отстаивать какие-то идеалы. Проблема только в том, что тогда сансарное колесо будет крутиться бесконечно, без какой-либо надежды на подлинное пробуждение. То, насколько крепка власть (и пелена) каузальной зависимости, насколько трудно усомниться в ее незыблемости, в полной мере доказывают сами избранные, коих, по словам Архитектора, было уже пятеро. Казалось бы, это лучшие из лучших, в полной мере овладевшие силой Матрицы, готовые вести за собой и сражаться до конца, достигшие источника, — и вдруг клюют на ту же удочку причин и следствий, соглашаясь на роль всего лишь очередного звена в бесконечной и не ими выкованной цепи. «А как же иначе? — словно вопрошают они. — Ведь это так разумно, так логично — спасти хотя бы нескольких, не дав погибнуть всем. Пусть продолжить то же самое, и повторять снова и снова, но что делать, если таким оказался порядок вещей? И такова отведенная нам судьба — кто мы против порядка и против судьбы?» (20). Лишь один человек не согласился, выступил против, увидел альтернативу — к его великому пробуждению мы и переходим. __________________________ (1) Торчинов прямо называет буддизм и индуизм «религиями чистого опыта», чьи психотехники ценны сами по себе, независимо от «доктринальной основы». См.: Торчинов Е. А. Путь запредельного. С. 250–254. (2) Майя // Индийская философия: Энциклопедия. — М., 2009. С. 496. (3) Джняна // Индийская философия. С. 355. (4) Торчинов Е. А. Путь запредельного. С. 284. (5) Орлов А. Читтаматра: Миф и реальность. — М., 2005. С. 546–548. (6) Торчинов Е. А. Путь ученика: Введение в буддизм. — М., 2018. С. 154. (7) Думаю, мы польстим искусственному интеллекту, назвав его величайшим из фокусников, — в противовес настоящим магам в кастанедовском смысле. (8) Осознанные сновидения — любимая тема Кастанеды. Собственно, и Морфеус назван по имени бога — повелителя снов. (9) Торчинов Е. А. Путь ученика. С. 45. (10) Торчинов Е. А. Путь запредельного. С. 344. (11) Понятие «инструментального разума» я заимствую у М. Хоркхаймера, у которого оно означает способность расчетливо использовать любые средства для достижения требуемых целей, не имеющих никакой объективной ценности, а только ту, что задана самим разумом и вычисляется так же инструментально. Иными словами, при создании нового типа оружия нужно точно высчитать, сколько будет расходов и каков ожидается профит, но вовсе не задаваться вопросами, гуманно ли это и т. п. (12) «Код изменился», говорит Нео. (13) Хель (Hel) — скандинавская владычица мира мертвых, от имени которой произошло название ада (hell) в английском языке. (14) Персефона (римская Прозерпина) была женой Аида, древнегреческого бога в царстве мертвых. (15) Назову имена Г. Башляра, Л. Альтюссера, Ж. Лакана, П. Рикёра, М. Онфре. (16) Куренной прямо видит в Меровингене «персонификацию целой исторической плеяды великих французских мыслителей», особенно отмечая «влияние Ламетри и Дидро», а в его речах — «идеологию естественнонаучного покорения природы путем овладения причинно-следственными законами, обеспечивающими господство над ней» (Куренной В. Философия фильма. С. 124). (17) Торчинов Е. А. Путь ученика. С. 72. (18) Куренной В. Философия фильма. С. 124. (19) Гуревич П. С. Классическая и неклассическая антропология: сравнительный анализ. — М.; СПб., 2018. С. 390. (20) По некоторым намекам (101-й этаж ресторана, слова Персефоны) можно судить, что и Меровинген раньше был кем-то вроде избранного или кандидата в избранные, но, что называется, «сошел с пути», а затем и вовсе «слился в сеть».

|

| | |

| Статья написана 24 марта 2023 г. 13:31 |

Мы так много времени посвятили разбору мифа о Софии не только потому, что это доказывает привлекательность гностицизма для Вачовски; кое-что здесь существенно и для понимания «Матрицы». Нам очень скупо сообщают, что же случилось в двадцать первом веке между людьми и разумными машинами, но ясно одно — человечество достигло самого дна. Не тогда люди пали, когда проиграли битву за Землю и оказались в положении рабов и узников Матрицы, но уже тогда, когда предались материи без остатка, когда строили цивилизацию, заточенную под добывание материальных благ, под хищническое истребление природы, под неограниченное господство в том мире, который они — в беспамятстве — сочли единственным и безраздельно им принадлежащим. Искусственный интеллект они создавали тоже для подобных целей — для каких же еще? «Вечное сияние» этой цивилизации они и получили, как хотели, во владение — только в виде виртуального сна, поскольку никакая реальность вынести такую цивилизацию, видимо, уже не способна (1). Но если человечество — это падшая до самых глубин слепоты, невежества и самозабвения София, то что же такое машины? Они — символическая реакция самой природы, охранительные силы, порожденные теми глобальными возмущениями, что вызваны деятельностью людей; с точки зрения последних — безусловно, злые архонты, но такая точка зрения имеет право на существование лишь в том случае, если человечество, ничему не научившись, по-прежнему будет считать своей единственной задачей и смыслом бытия неограниченное расширение, подчинение окружающей среды и тотальное устранение всего, что этому хоть как-то противится. Та самая вирусная модель агента Смита. А это и есть конец света. Машины нельзя одолеть их же оружием. Они — плоть от плоти этого мира, они быстрее, сильнее, умнее par excellence. Да, даже умнее, несмотря на то что люди их сотворили. Конечно, если мерилом ума признавать исключительно разум логический, инструментальный, эгоцентричный — рассчитывающий, бесстрастно взвешивающий, самодостаточный. Вспомним, как Смит, размножившись и устроив массовое побоище с Нео в М2, требует «Больше!», как он, захватывая чужие тела в Матрице, повторяет «Я, я, я», как, наконец, в финальных сценах М3 Deus Ex Machina в «демиургическом тщеславии» (2) выкрикивает Нео: «Ты нам не нужен. Нам никто не нужен!», и мы увидим одну и ту же программу поведения, один и тот же тип мышления, который жаждет всегда «больше» и всегда только «для себя». Вглядись, человечество, в это зеркало, и ты узнаешь самое себя. Впрочем, что теперь толку в узнавании, пора уже начать себя познавать. Впервые встретившись с Пифией, Нео бросил взгляд на довольно нелепую и претенциозную для обычной кухни табличку с латинской надписью «Temet nosce» — познай, значит, себя. Действительно, нечто подобное висело у оригинальной пифии в Дельфийском храме, только по-гречески — «Gnothi seauton», и означало, как водится у жрицы Аполлона, что-то двусмысленное, невразумительное, от чего больше вреда, чем толку (тут вспоминается хрестоматийное «разрушишь великое царство»). То есть, а может, и не стоит, познавать-то? Сократу вот точно не помогло (3). Но эту в общем-то анекдотическую фразу гностики превратили чуть ли не в боевой клич и символ своей доктрины. Только и нужно было отказаться от познания того, что есть, в пользу того, что должно быть, что этим познанием возжигается, укрепляется и движется выше, преодолевая того, кто познаёт, и приоткрывая того, кто по-настоящему непознаваем (4). Этот путь познания они назвали гнозисом, а его цель — внутренней искрой, духом, или пневмой. Сообразно этому они разделили всех живущих на три типа — они же три этапа восхождения гностика: гилик, психик, пневматик. Гилики (от греч. hyle «материя»), которых Дж. Хорсли довольно удачно назвал хуматонами (5), суть люди-автоматы, слепые конформисты, со спящим разумом и волей, обуреваемые исключительно низменными инстинктами и материальными желаниями; те, кого Морфеус называл «безнадежно зависимыми от системы», — то есть основная масса подключенных к Матрице (6). Их судьба незавидна — они обречены на смерть и забвение. Следующий тип, или ступень, — психики (от греч. psyche «душа»). Эти уже не так преданы материи, для них важнее ощущать свою живую душу и быть в ладу с ней. Таковы обитатели Сиона. В трилогии мы встречаем целую галерею этих, безусловно, симпатичных типажей: Маус, считающий, что именно душевные порывы (impulses) отличают нас от машин, Тринити, чья любовь сильнее смерти, Морфеус и Мифунэ, без колебаний идущие на жертву ради общего дела… Это люди веры, люди долга, люди дружбы и теплой человеческой привязанности, готовые терпеть лишения, каждый день есть кашу «из соплей», бесконечно сражаться почти без всякой надежды, просто потому, что иначе нельзя, иначе это будут не они, иначе они предадут то, кем они стали, кем они себя сознательно выбрали, и, что страшнее всего, предадут других. Но этого все еще мало, чтобы изменить существующий порядок вещей, чтобы начать восхождение. Несмотря на свое единство и силу, психики терпят поражение — снова и снова, уже в шестой раз, и будут проигрывать всегда. Недостаточно просто собраться хорошим людям — это гностики знали за две тысячи лет до фаланстеров и коммун. Материальный мир сильнее — ему способен противостоять только пневматик (от греч. pneuma «дух»). Тот, кто переплавляет в себе даже лучшие душевные качества в стрелу духа, устремленную к истинному свету и истинной реальности, находящимся за пределами того, что может себе представить и о чем может помыслить не только гилик, но и психик. Это действительно радикальный прорыв, полное преображение своей природы и выход на принципиально иной онтологический уровень. Туда, в Плерому, к эонам. Дают ли Вачовски повод считать Нео человеком духа, первым настоящим пневматиком «Матрицы», ради образа которого, собственно, вся трилогия и затевалась? На этот наиважнейший вопрос мы будем отвечать постепенно, в разных главах, рассматривая его под разными углами, сейчас же скажем пока кратко и схематично, хотя, разумеется, все равно утвердительно. Итак, Нео начинает свой путь с виду обычным гиликом (7), разве что чего-то ищущим. Смит, на протяжении всех трех фильмов называющий его Томасом Андерсоном, нарочито подчеркивает это гилическое имя, не желая признавать его метаморфозы. А они очевидны. После смерти в Матрице Neo пробуждается как the One — Избранный. Теперь он член команды «Навуходоносора», житель Сиона (8) и враг машин. Однако психик из него получается странный. Мы видим, как он чурается коллективного экстаза в храме, уединяясь с Тринити, как он в одиночку бродит по Матрице в поисках ответов на вопросы, которые тяготят его так, как если бы он еще не нашел своего предназначения, не познал самого себя. Первое преображение (из гилика в психика) оказывается для него ловушкой, наваждением, своего рода еще одной «матрицей», «надвинутой на глаза, чтобы скрыть правду». Кстати, о глазах. Их символический смысл очень важен для гностиков, равно как и для «Матрицы». Почти во всех гностических гимнах пневматик пробуждается ото сна и начинает видеть; его виденье аналогично познанию-гнозису (9). Нео, освободившись из Матрицы, также, по словам Морфеуса, «впервые видит» — но пока еще ложным зрением психика, которое по своей слепоте к духу мало чем отличается от чисто гилического. Нео пришлось потерять это зрение (в схватке с Бэйном-Смитом), чтобы обрести по-настоящему духовное виденье. Сразу же вслед за этим Нео теряет и Тринити, тем самым отсекаются последние глубокие привязанности психика, позволяя, наконец, пневматику явиться и вступить в царство вездесущего света (10). Сначала Neo, затем One, теперь же Eon (11) — гностический эон, последняя метаморфоза Томаса Андерсона, последняя, но, возможно, вечная, так как Эон у греков еще и божество вечности, всей полноты времен.

Конечно, на этом этапе, когда пневматик переходит исключительно к духовной, внутренней жизни, когда он полностью удалился из материального мира, изображать, собственно, уже нечего, смотреть обычными глазами не на что! Разве что намекать иносказательно, символически. Финал трилогии — это ведь чистейший символизм: «смерть» Нео, восход Солнца, музыкальная тема под названием Neodämmerung, чего мы еще подробно коснемся. Не удивительно, что многие не поняли и не приняли такую концовку. Вопреки первой «Матрице», такой наглядной, однозначной, «знакомой» (12), в продолжениях нам предложили совсем иную образность, призвали к иному взгляду, словно бы зритель сам, вслед за Нео, был обязан «сменить оптику» и воспринимать происходящее другими глазами. Сколько фильмов требуют подобного? Мы просто не привыкли, не ожидали. Отсюда и низкие рейтинги (13). Но, к счастью, Вачовски выстроили «Матрицу» настолько точно по лекалам определенных древних традиций, что судьба Нео, как ключ у Ключника, подходит к ним всем. А поскольку эти традиции хорошо изучены и описаны, выточить требуемый ключ не так уж сложно. Вот и мы произвели предварительную огранку, наметили рисунок, хотя заготовка еще слишком грубая. Гностики, подарившие нам вдохновенные описания двух противостоящих друг другу миров и их обитателей, оказались крайне скупы в рекомендациях к самостоятельному выходу. По сути, основной импульс они отдавали зову извне; сами по себе они слишком пассивны и созерцательны. Но как быть, если небеса молчат, окутанные плотными тучами, если положение вещей таково, что длить его далее невозможно? Древние учения знают другой путь, более опасный, но и более короткий, более активный — путь шамана. На первый план здесь выходят путешествия по нижним и верхним мирам, сотрудничество с духами и тонкая самонастройка на фундаментальные законы бытия. ______________________________ (1) «Каждый имел все, кроме собственного разума, каждый не знал ничего, кроме своего голоса, и видел все, кроме того, что перед его глазами» — такими словами описывают гностики «товарищей смерти», не заслуживающих иной судьбы. (2) Йонас Г. Гностицизм. С. 143. (3) Как сформулировал потом Ницше: «Познавший себя — собственный палач». (4) «Ищи себя в себе самом... единого и многого, и так найдешь выход из себя» (Монойм Араб). (5) Хорсли Дж. Воин матрицы: Как стать Избранным. — СПб., 2004. (6) «Большинство материальны, немногие — душевны, избранные — духовны» (Теодот валентинианин). (7) При первой встрече Свич именует его презрительно «батарейкой» (coppertop), что, к сожалению, потерялось в русском дубляже. (8) В каком-то смысле все обитатели Сиона избранные, раз они нашли в себе силы противостоять искусу Матрицы. Среди них только один ренегат — Сайфер. Название «Сион», разумеется, неслучайно и отсылает к Земле Обетованной для еврейского народа, народа избранных. (9) Йонас Г. Гностицизм. С. 94–103. (10) А в свой последний полет он отправился, как мы помним, на «Логосе». (11) В британском английском встречается вариант aeon, но в американском — именно eon. (12) Например, по произведениям в жанре киберпанк, о чем уже говорилось. (13) В. Куренной совершенно справедливо пишет: «Вместо киноповествования в третьей части мы имеем почти сплошную аллегорию. Иными словами, содержание того, что хотели высказать создатели фильма, уже не находит адекватного воплощения на сюжетно-визуальном уровне, превращаясь в жест, в символ-аллегорию» (Куренной В. Философия фильма: упражнения в анализе. — М., 2009. С. 142). Заметим лишь, что кинематограф, особенно в своем артхаусном изводе, отнюдь не чуждается тотального символизма и аллегоричности, вспомним хотя бы «Мертвеца» Дж. Джармуша. Проблема, стало быть, именно в ожидании.

|

| | |

| Статья написана 22 марта 2023 г. 12:37 |

Систему Кастанеды я бы назвал гностическим шаманизмом. Это значит, что она сочетает гностическую парадигму с изощренными практиками ее преодоления. Изначально гностицизм был духовным учением поздней античности (I–IV вв. н. э.) и характеризовался несколькими весьма оригинальными положениями. Гностики считали, что видимый материальный мир есть зло и результат ошибки. Более того, он находится во власти демонических сил, враждебных жизни и свету. Но есть немногие люди, способные услышать зов далеких эонов, восстать против мрака и спасти частицу нерожденного света, которая является их духом и сутью. Для этого им нужно соблюдать строжайшую аскезу и заниматься самопознанием. Долгие годы бывшая маргинальной, сохранявшаяся только в некоторых течениях каббалы и христианской ереси, в двадцатом веке эта парадигма вдруг получила чрезвычайное распространение в литературе и религиозно-философской мысли. Из русских авторов в той или иной мере к ней были причастны многие представители Серебряного века (Вл. Соловьев, С. Н. Булгаков, Ф. К. Сологуб, В. Я. Брюсов), а также Д. Л. Андреев, Л. М. Леонов, Ю. В. Мамлеев, В. Г. Сорокин, В. О. Пелевин, Д. Л. Быков и даже братья Стругацкие (роман «Отягощенные злом») (1). Причины сего, думаю, вполне понятны. «Век-волкодав» с его мировыми войнами и тоталитарными режимами, с его освенцимами и гулагами, с его омассовлением и дегуманизацией не мог не наводить на мысль, что с миром что-то не так, что это сплошное наваждение, от которого нужно поскорее очнуться, пока ты окончательно не погиб. Более благополучный Запад, тем не менее, также пришел к гностическим идеям, только уже отталкиваясь от концепций «заброшенности и тревоги» (М. Хайдеггер), «абсурда» (А. Камю), «одномерного человека» (Г. Маркузе), «общества спектакля» (Г. Дебор) и, не в последнюю очередь, «симулякров и симуляции» Бодрийяра. Впрочем, гностиком можно стать и через личный визионерский опыт. Несомненным визионером был Ф. Дик, который в романе «Валис» (1981) заимствует из гностицизма практически все, что только возможно. Его герои (да, похоже, и он сам) убеждены, что вселенная разделена на два уровня, верхний из которых представляет собой царство разума и свободы, а нижний — иррациональный, слепой, иллюзорный, характеризуется как «Черная Железная Тюрьма» (2). «Мы заключены в нижнем уровне, однако посредством таинств и при помощи плазматов можем вырваться оттуда» (3). Плазматы это посланники верхнего уровня; воплощаясь в человеческих существ, они делают из них гомоплазматов — тех, кто способен освободиться. Одним из плазматов был Логос, до 1945 года «спавший» в гностической библиотеке Наг-Хаммади, пока не пробудился, после того как библиотеку обнаружили и прочитали. Ведь природа плазмата, как и всей истинной вселенной, есть чистая информация, живая и бессмертная. В своем дневнике, названном «Экзегеза», Дик визуализирует эту природу в виде «красно-золотой энергии» (4), пронизывающей все вокруг, в том числе и его самого. Логос, воплотившись в героя «Валиса», стал гомоплазматом Фомой (5); другим гомоплазматом, видимо, является маленькая девочка София, обладающая нечеловеческим разумом (на память приходят дети Дюны). И Логос, и София — в гностической традиции имена сущностей-эонов, имеющих отношение к спасению людей от ига материи. Еще Ганс Йонас, один из первых крупных исследователей гностицизма, отмечал, как много в гностическом мировоззрении экзистенциальных мотивов, несомненно связанных с биографическими и психологическими особенностями его последователей. Живи Дик две тысячи лет назад, и его имя сейчас упоминали бы где-то между Гераклеоном и Евтактом. Можно ли сказать подобное о Вачовски? Безусловно, уже тот факт, что оба брата сменили пол, став сестрами, дает веские основания предположить, что ощущение «с этим миром что-то не так» знакомо им не понаслышке. Но даже если мы останемся исключительно на уровне художественного высказывания, аргументов «за» и здесь предостаточно. Ведь «Матрица» не одинока. Как минимум еще раз Вачовски обратились к гностической теме, попытавшись решить ее пусть не столь монументально, зато чрезвычайно наглядно. И если «Матрица» лишь содержит некоторые гностические идеи (отнюдь ими не ограничиваясь), то фильм Вачовски «Восхождение Юпитер» (2015) — полноценная иллюстрация к известному и даже, пожалуй, базовому гностическому мифу о падшей Софии. Согласно этому мифу, София-Премудрость, младший эон в Плероме, была порождена старшими эонами без гармоничной для себя пары, как у всех остальных (кроме самого высшего, Нерожденного Отца). Страдая от такой несправедливости, София задумала уподобиться Отцу и сотворить нечто великое самостоятельно — но результат, как следовало ожидать, оказался ужасен. Старшие эоны поспешно изгнали «ублюдка» за пределы своего идеального мира, туда, где царит хаос, зло, материя и безобразность. Здесь этот плод продолжил существовать, но уже в качестве Софии падшей, Пруникос. Испытывая «страх, печаль, сомнение и нужду», она полнилась воспоминаниями о прекрасной Плероме и взывала к тем, кто ее оставил. Такой мы и находим главную героиню фильма, которую зовут очень странным именем Юпитер (намек на чужое и божественное происхождение). Она — дочь русских эмигрантов-нелегалов в Америке, рано лишилась отца и тоскует по нему, живет очень бедно и вынуждена чистить уборные, чему, конечно, совсем не рада. Это ли не самое дно? (7). При этом она красива, добра и скромна — как и положено настоящей душе.

Из страданий и метаний Софии произошло большое возмущение в низшем мире и родились архонты — самозванные его князья. Они, в свою очередь, в духовной слепоте не видя никого над собой и даже игнорируя невольную свою матерь, наплодили мириады подчиненных душ — то есть нас с вами. Душами архонты питаются, восполняя силы (8). Именно эта жутковатая картина мира и предстает перед потрясенной Юпитер. Она узнаёт, что является реинкарнацией (в фильме говорят, рекурсией!) некоей правительницы вселенной, главы могущественного дома Абрасаксов, которую убили свои же сыновья, так как она пыталась воспротивиться тому, что они делают с людьми. А людей они попросту перерабатывают в эликсир молодости, называя это «жатвой». Разумеется, никакое из этих имен не является случайным. Божество Абрасакс встречается у Василида, а «Жатва» — название гностического гимна у Валентина (9). Далее, живописуют гностики, старшие эоны прониклись жалостью к Софии и выслали-таки ей на помощь ее гармоничного партнера — новопорожденного эона Иисуса. В фильме это лишенный крыльев (то есть в каком-то смысле тоже падший), «генноинженированный» (то есть специально созданный) получеловек Кейн Уайз (Caine Wise), чье имя буквально означает Каин Мудрый и отсылает к гностической секте каинитов, почитавших библейского Каина как творение высшей силы и родоначальника избранных (10). Со встречи с ним и начинается восхождение Юпитер, которая отвоевывает у Абрасаксов Землю и учится у Кейна искусству летать. И если художественное воплощение гностического мифа вышло у Вачовски довольно неубедительным (слишком много пестрого мельтешения на экране), то в идейном смысле придраться просто не к чему. Я бы рекомендовал просмотр этого фильма на уроках по философии и религиеведению (с соответствующими комментариями преподавателя). ___________________ (1) Дайс Е. Гностические мотивы в современной русской литературе // http://www1.ku-eichstaett.de/ZIMOS/forum/... (2) Возможно, образ мира-темницы был позаимствован Диком из книг Г. Гурджиева. (3) Дик Ф. ВАЛИС. — СПб., 2008. С. 64. (4) Цит. по: Караев Н. Дело Филипа Дика // https://www.mirf.ru/book/delo-philipa-dik... (5) В английском оригинале Thomas, что, конечно же, не случайно коррелирует с Томасом Андерсоном, официальным именем Нео. (6) См.: Афонасин Е. В. Гнозис. Фрагменты и свидетельства. — СПб., 2008. С. 134–169. — В дальнейшем миф излагается именно по этой книге. (7) Интересно, что в ранних версиях мифа София была проституткой, на что и указывает ее прозвище Пруникос (греч. Сладострастная). Именно эту версию использовал Достоевский в образе Сони Мармеладовой. Поздние гностики Софию несколько «облагородили», лишив при этом яркого бэкграунда. Вачовски, как мне кажется, нашли изящную замену борделю. (8) Йонас Г. Гностицизм. — СПб., 1998. С. 173. (9) Афонасин Е. В. Гнозис. С. 132. (10) Там же. С. 49.

|

| | |

| Статья написана 20 марта 2023 г. 16:57 |

РАСШИФРОВЫВАЯ «МАТРИЦУ». ДРЕВНИЕ УЧЕНИЯ И СОВРЕМЕННОЕ СОЗНАНИЕ К двадцатилетию фильма

Достиг я пределов смерти, переступил порог Прозерпины и снова вернулся, пройдя все стихии, видел я пучину ночи, видел солнце в сияющем блеске, предстоял богам подземным и небесным и вблизи поклонился им. Апулей. Метаморфозы

Что такое «Матрица»(1)? В отличие от Морфеуса, считавшего, что невозможно объяснить, что такое Матрица, ее нужно увидеть самому, мы все видели «Матрицу», и тем не менее она по-прежнему остается во многом непонятой и недооцененной. «Как? — воскликнет иной сведущий читатель, — ведь фильму посвящены десятки полновесных книг, сотни статей, необозримые, как те человеческие поля, интернет-форумы, где, казалось, обмыли и обмозговали каждую косточку, каждый кадр, каждую пуговицу на стильных плащах героев?» Количество еще ничего не говорит о качестве, сказал бы Нео агенту Смиту. При детальном рассмотрении практически вся масса анализа и комментариев сводится к двум общим тезисам: первая «Матрица» великолепна, сочетает ясный сюжет и философскую глубину; напротив, продолжения, особенно М3, разочаровывают, так как сосредоточены на спецэффектах в ущерб идеям, полны двусмысленностей и оставляют многие вопросы неразрешенными. Приведем для примера несколько характерных цитат. Вот что писали авторы статей еще до появления сиквелов: «“Матрица” — это кандидатская диссертация о человеческом сознании, одетая в овечью шкуру приключенческого боевика» (Ред Мерсер Шухардт); «“Матрица” это тест Роршаха для философов» (Славой Жижек); «“Матрица” это современный миф» (Джеймс Л. Форд); «Это больше чем фильм» (Джейк Хорсли). Более десятка печатных сборников наперегонки расхваливали именно первую часть (2). После завершения трилогии текстов стало заметно меньше, а оценки заметно суше. Самая популярная характеристика — «провал» (failure). Об «очень неудачном окончании “Матрицы”» говорит тот же Жижек (3); разбору причин провала сиквелов отведен целый раздел в книге «Больше Матрицы и философии» (2005). В знаковой книге «1001 фильм, который вы должны посмотреть» (2005), подводящей итоги столетнего развития кино, представлена только первая «Матрица», а о продолжениях сказано лишь как о «разочаровании» (4). Солидарны и отечественные критики: Алекс Экслер не увидел в «Революции» ничего, кроме «слабенькой мелодрамки с двумя выдыхающимися сражениями», а такой маститый ценитель кинофантастики, как Роман Арбитман, посчитал, что сиквелы добавили к первому фильму лишь «несколько визуально эффектных эпизодов», а потому снимать их и вовсе было не нужно (5). Можно ли составить более ошибочное мнение? К сожалению, оно слишком распространено, чтобы от него просто отмахнуться. Все, что будет сказано далее, посвящено доказательству позиции, которая, в целом опровергая перечисленные тезисы, пытается заглянуть в «Матрицу» глубже и основательнее, чем кто бы то ни было делал до сих пор. Эта позиция рискнет взять на себя объяснение того, в каком смысле первая часть — лишь наивная и поверхностная история по сравнению с куда более полновесными продолжениями, особенно М3; почему, стало быть, «Матрицу» нужно воспринимать, толковать и оценивать именно как трилогию, чтобы получить адекватное о ней представление, которое, в свою очередь, заключается в следующем: взятая как целостное творение, состоящее из трех частей, где каждая превосходит предыдущую, «Матрица» является одним из лучших философско-фантастических произведений вообще, сопоставимая с такими шедеврами, как «Хроники Дюны» Ф. Герберта, «Солярис» С. Лема, «Улитка на склоне» братьев Стругацких, а в качестве мифа и символа — с «Фаустом» и «Властелином колец». Подобно всем этим великим произведениям, «Матрица» выходит за пределы фантастики, чтобы сказать нечто существенное о человеке как таковом, о путях его самопознания и самосозидания. Но допустимо ли сравнивать кино и литературу? Не даем ли мы «Матрице» заочно в долг то, что она никак не сможет отдать? Несомненно, с точки зрения языка и нарратива это разные реальности, но нас не интересует нарратив. «Что сказано» намного важнее того, «как сказано»; идеи и их воплощения нам не в пример интереснее фабульных приемов или построения кадра. С этой точки зрения, «Матрица» — «классический роман»: «история поиска… открытие, инициация и полная самореализация истинного героя», как считают Дебора Найт и Джордж Мак-Найт, ссылаясь на известную классификацию литературных жанров Нортропа Фрая (6). Согласимся, при условии что как раз первая «Матрица», анализируемая в статье Найтов, есть обманка, ложная реализация, все равно как если бы Фродо надел Кольцо Всевластья в торжествующем жесте «супермена». Учтем, что «Матрица» создана на основе оригинального сценария братьев Вачовски, вспомним, что с давних времен миф часто отливался в формы театрализованного представления, которому сегодня вполне наследует кино, и мы раз и навсегда оставим какие-либо сомнения: да, «Матрица» вполне платежеспособна.

Итак, «Матрица», подобно многим классическим романам, есть история героя, причем история архетипическая. В поисках объяснений и защиты этого тезиса нам самим придется совершить далекое (но, надеюсь, увлекательное) путешествие «к источникам» важнейших архетипов и смыслов, составляющих ткань и нерв трилогии. Мы ненадолго задержимся в двадцатом веке, чтобы окинуть взором ближайших предшественников «Матрицы» — занятие небесполезное, хотя и не сулящее больших открытий. Спускаясь по магистральным тоннелям интеллектуальной истории, мы проигнорируем достаточно очевидные и уже истолкованные на все лады аналогии с такими известными концепциями, как Платонова пещера, «злой демон» Декарта или «машина опыта» Роберта Нозика (7). Как покажут дальнейшие изыскания, все эти любопытные примеры уместны лишь применительно к М1, трилогия же «совсем не о том». Настоящая красная таблетка ждет нас при встрече с духовными традициями древности: гностицизмом, шаманизмом, буддизмом, индуизмом, классическими мифологиями (8). Их описания реальности, предназначения и возможностей человека станут для нас (так же как, что мы попытаемся доказать, и для создателей «Матрицы») путеводными; а правильно выстроить открывающиеся перспективы помогут работы К. Г. Юнга, М. Элиаде, Ю. Эволы, Е. А. Торчинова и других исследователей тонких форм человеческого сознания. В конце концов, мы вернемся к нашему современнику, чтобы выяснить, какие уроки может преподать ему «Матрица» в мире, затемненном плотными тучами позитивизма, конформизма и материального стяжательства. Слышите? Телефон уже звонит. Осталось взять трубку и узнать, что же такое «Матрица»… _______________________________ (1) В тексте используются следующие обозначения: Матрица — название виртуальной реальности, «нейро-интерактивной модели», «Матрица» — вся кинотрилогия, М1, М2, М3 — сокращения для первой, второй («Перезагрузка») и третьей («Революция») части трилогии соответственно. (2) На русский переведены два: «“Матрица” как философия» (Екатеринбург, 2005) и «Прими красную таблетку: Наука, философия и религия в “Матрице”» (Екатеринбург, 2003). (3) Zizek. Reloaded Revolutions // http://www.lacan.com/zizreloaded.htm (4) 1001 фильм, который вы должны посмотреть / Под ред. С. Дж. Шнайдера. — М., 2006. С. 944. (5) Арбитман Р. Субъективный словарь фантастики. — М., 2018. С. 224. (6) Реальный жанр и виртуальная философия // «Матрица» как философия. С. 263. (7) Желающим освежить в памяти эти аллюзии я порекомендую к чтению соответственно следующие статьи: Ирвин У. Компьютеры, пещеры и оракулы: Нео и Сократ; Хольт Дж. Призрак, созданный машиной, или Философия разума в стиле Матрицы; Шик Т. Судьба, свобода и предвидение, — все из сборника «“Матрица” как философия». (8) Конечно, некоторые из этих учений ранее уже сравнивались с «Матрицей», но крайне поверхностно и даже местами вопиюще неадекватно.

|

|

|

облако тэгов

облако тэгов