| Статья написана 15 сентября 2024 г. 14:57 |

Рошель – атавизм. Верующая в обществе, по большей части ушедшем от религии, «базовый» человек в мире, где люди модифицируют свои организмы, избавляясь от физических и душевных болезней и повышая интеллектуальные способности. И все же именно ее среди прочих отбирает для своего амбициозного проекта – терраформирования далекой планеты – человек по имени Артур Зигмунд. Отбирает не столько благодаря ее профессиональным умениям (хотя Рошель вполне способный инженер), сколько благодаря ее инаковости. Рошели предстоит стать его оппонентом, голосом сомнений, который, возможно, сможет разубедить Зигмунда в правильности его намерений – ведь в планах у него не простая колонизация… По краткому описанию «Калипсо» Оливера Лэнгмида может создаться впечатление, что это довольно типичный научно-фантастический роман. Освоение новой планеты; корабль поколений (по плану Зигмунда лишь инженеры и будущие колонисты летят в анабиозе, а обычные члены экипажа живут и умирают на борту корабля); ключевые члены экспедиции, сделавшиеся божествами для потомков тех, кто когда-то улетал с Земли, – все это мы уже где-то видели. На самом деле, конечно, Лэнгмиду есть чем удивить и с точки зрения содержания – чего стоит только одна из центральных героинь, Кэтрин, женщина-сад, которой предстоит создать биосферу нового мира; да и конечная цель Артура Зигмунда, которая откроется читателю далеко не сразу, довольно неожиданна. Но главная особенность этой книги – вовсе не содержание, а форма. «Калипсо» – научно-фантастический роман в стихах. Нерифмованный, написанный верлибром, и тем не менее обладающий собственным гипнотическим внутренним ритмом. А еще, как будто этого мало, Лэнгмид активно играет с графичностью текста. Поначалу кажется, что это просто еще один способ разграничить эпизоды, написанные с точки зрения разных персонажей – повествование от лица Рошель записывается более-менее традиционными четверостишиями, фрагменты от лица Кэтрин пульсируют, то расширяясь, то сужаясь, а строки во флэшбэках, раскрывающих прошлое Зигмунда, выровнены по правому краю страницы. Но потом с текстом начинают происходить и куда более неожиданные и интересные вещи. И это не эксперимент ради эксперимента, в каждом случае эти графические фокусы – способ дополнительного воздействия на читателя, передачи того, что обычные слова передать не способны. Рошель принимает препарат, временно стимулирующий работу ее мозга и приближающий ее восприятие мира к восприятию модифицированного человека – и ее четверостишия сменяются такой же пульсацией, как у Кэтрин (но той же амплитуды колебаний Рошель так и не достигает). Героини встречают потомков взбунтовавшихся членов экипажа, те начинают, перекрикивая друг друга, спорить о том, что с ними делать, – и текст разделяется на идущие параллельно колонки. А самый запоминающийся эпизод романа заканчивается тем, что сквозь строки, расталкивая слова, прорастают цветы, – и сцена впечатляет куда сильнее, чем могла бы, будь она воплощена без помощи иллюстраций. И да, конечно, в «Калипсо» есть к чему придраться. Роман не идеально выстроен; та сцена с цветами – пожалуй, его эмоциональный пик, хотя находится она в середине книги. Какие-то сюжетные вопросы, прежде всего – где Зигмунд нашел финансирование для своего весьма специфического проекта, Лэнгмид оставляет повисшими в воздухе (впрочем, здесь избранная форма играет ему на руку: поэтическому произведению легче простить то, что оно не заморачивается мелкими деталями, чем прозаическому). И тем не менее за последнее время это одно из самых ярких напоминаний о том, что фантастику вообще-то можно писать как угодно, наперекор всем канонам, правилам и, простигосподи, учебникам сценаристики – и добиваться поразительных результатов. Очень надеюсь, что книгу заметят. В конце концов, не так давно другой (куда менее, мне кажется, удачный) роман в стихах – Deep Wheel Orcadia Гарри Джозефины Джайлз – взял премию Кларка; «Калипсо» уж точно заслуживает не меньшего.

|

| | |

| Статья написана 21 июня 2024 г. 22:33 |

Jackdaw, повесть (или маленький роман) Таде Томпсона, врача-психиатра и умеренно популярного писателя-фантаста, начинается с того, что Таде Томпсону, врачу-психиатру и умеренно популярному писателю-фантасту, звонит его литературный агент с соблазнительным предложением. Представители фонда Фрэнсиса Бэкона («того, который рисовал кричащих пап, а не того, который придумал научный метод») хотят заказать ему повесть по мотивам творчества художника. Жанр и сюжет могут быть любыми, главное – связь с картинами. Томпсон – гордящийся тем, что одна из рецензий на его повесть «Убийства Молли Саусборн» сравнила производимое ей впечатление с эффектом от работ Бэкона, – соглашается. И немедленно сталкивается с проблемой: он не понимает, о чем ему писать. Дело не в творческом кризисе; мозг Томпсона продолжает исправно производить самые разные идеи, вот только к Фрэнсису Бэкону ни одна из них отношения не имеет. И тогда Томпсон решает, что для того, чтобы справиться с этой повестью, ему нужно лучше понять художника, глубже погрузиться в его жизнь и творчество. Результаты этого решения оказываются неожиданными. Томпсон приобретает нездоровую эротическую одержимость Генриеттой Мораес, подругой и моделью Бэкона. Его начинает преследовать укоризненно глядящий на него призрак Джесси Лайтфут, няни художника. В его кабинете возникает нечто, похожее на постоянно растущую скульптуру из живой плоти. Рабочая и семейная жизнь Томпсона постепенно разрушаются, но стремление стать как можно ближе к Бэкону – который, помимо прочего, был алкоголиком, игроманом и мазохистом – не оставляет его, угрожая окончательно свести с ума… Jackdaw – очень неожиданная книга для Таде Томпсона. Он, конечно, и раньше демонстрировал, что способен работать в самых разных жанрах: Making Wolf был детективом о вымышленной африканской стране, «Роузуотер» – НФ о необычном инопланетном вторжении, Far from the Light of Heaven – космической фантастикой, трилогия о Молли Саусборн – хоррором. Но даже в этом ряду Jackdaw – замаскированный под автобиографию психологический триллер – смотрится необычно. И еще неожиданнее то, насколько жестко Томпсон обходится со своим книжным альтер-эго и через какие унижения его проводит. Если упоминание об эротической одержимости вызвало у кого-то мысли о том, что автор в этой книге проветривает свои сокровенные сексуальные фантазии – это не так. Разве что вы проводите по разряду сексуальных фантазий описание содранной из-за компульсивной мастурбации кожи. А это лишь самое начало книги, дальше все становится только хуже. Местами Jackdaw – чтение очень неуютное. В том числе из-за того, что Томпсон-автор не жалеет не только себя, но и кое-кого из близких: в какой-то момент Томпсон-персонаж начинает записывать весьма неприятные истории о своих родных. И хотя нам прямо в тексте дается понять, что истории эти, скорее всего, неправда, что они – порождение его теряющего связь с реальностью рассудка, читать их тяжело. Такие книги требуют изрядной писательской смелости и уверенности в том, что конечный результат оправдает подобные приемы. В этом случае, кажется, он их оправдал. Jackdaw вышла не просто актом писательского эксгибиционизма и даже не просто историей одного безумия. Это повесть о творчестве, о вдохновении и о том, какими непохожими могут быть его источники у разных людей. Подход к теме выбран, конечно, специфический, и порой чтение Jackdaw вызывает немалый дискомфорт – но и оторваться от нее не получается. (Здесь должно было быть глубокомысленное замечание, что в этом она – ну разумеется – сродни картинам самого Бэкона, но мы его опустим за очевидностью и неоригинальностью). Пожалуй, единственная моя претензия к повести состоит в том, что она написана с расчетом на читателя, либо уже неплохо знакомого с биографией и творчеством Бэкона, либо готового в любой момент отложить книгу и обратиться к сторонним источникам. Кажется, только о Джесси Лайтфут Томпсон рассказывает более-менее подробно (что неудивительно, учитывая, насколько она странный и противоречивый персонаж: няня, сопровождавшая своего подопечного и во взрослой жизни, воровавшая ради него, когда у него не было денег, помогавшая ему проводить вечера азартных игр, отбиравшая для него наиболее перспективных клиентов, когда он зарабатывал проституцией, – и придерживавшаяся при этом строгой викторианской морали). Все остальное предлагается для факультативного изучения. Картины с «кричащими папами» упоминаются мимоходом, но не описываются – и эпизод, в котором Томпсон строит клетку, забирается в нее, одевшись в фиолетовое платье, и начинает вопить, может привести читателя, о Бэконе раньше не слышавшего, в некоторое недоумение. Не объясняются и еще кое-какие моменты: скажем, почему Томпсон так пугается, услышав в финале невинное и легкомысленное словечко «cheerio», и почему это же словечко стало названием организованного фондом Бэкона издательства, в котором в нашей реальности вышла эта книга. Даже само ее название – Jackdaw, «Галка», – в тексте не упоминается вообще и требует дополнительных изысканий. Которые, кстати говоря, после выхода повести заметно затруднились – запрос вроде «Francis Bacon Jackdaw» теперь с большей вероятностью выведет вас на какие-нибудь материалы о книге Томпсона, чем на реплику Бэкона, в которой он сравнивает с галками некоторых своих коллег-художников. Но это вряд ли можно назвать серьезным недостатком повести (если это вообще можно назвать недостатком). Jackdaw – работа очень сильная. У меня, признаться честно, от всех предыдущих книг Томпсона, что я читал, при всех их достоинствах, оставалось ощущение некоторой недотянутости, как будто автор не до конца реализовал в них свой очевидный потенциал. Здесь Томпсон показывает, что и впрямь способен на большее, и теперь мне еще интереснее узнать, куда он двинется дальше.

|

| | |

| Статья написана 28 мая 2024 г. 09:46 |

Однажды в космосе неподалеку от Земли открылись врата, по другую сторону которых человечество обнаружило обитаемую планету Кита. Казалось, что встреча двух рас обернется конфликтом, но столкновения удалось избежать, китяне приняли людей с распростертыми объятиями, и их планета стала «союзницей» Земли. Именно на Киту сбежала много лет назад девушка по имени Джем, оставив родившегося от случайной связи ребенка на попечении своих родителей и брата, – сбежала, чтобы распространять пропагандистские листовки с заверениями в дружеских намерениях человечества. Теперь она вместе со своим платоническим возлюбленным – китянином Айзли – вернулась домой, в Западный Протекторат, небольшую область, обособившуюся от остальной Великобритании и пытающуюся жить по старым укладам, без современных технических нововведений. Джем держит паб (подаривший роману название), где подает пользующийся большим спросом китянский напиток, и их с Айзли жизнь течет относительно спокойно – до тех пор, пока в нее не вторгается странная китянка, которую Айзли, похоже, знает, и не просит ее спрятать… «Skyward Inn» может показаться очередным романом о колониализме, о жестоких землянах, угнетающих куда более мирную и мудрую расу. И да, на самом деле Кита – не союзница Земли, а колония, у которой люди берут все, что пожелают, в первую очередь тот самый местный напиток, придающий небывалую остроту историям и воспоминаниям. Однако китяне не так просты, как кажутся, и не всегда были такими мирными, и вопрос о том, кто кого колонизировал, еще не решен. Но к тому моменту, как вы это осознаете, будет уже слишком поздно. «Skyward Inn» может показаться очередным романом о консерватизме и предрассудках, нежелании принимать новое и страхе перед чужаками. И да, обитатели Западного Протектората, пожалуй, слишком цепляются за прошлое, отворачиваясь от того, что могло бы облегчить им жизнь; и да, они боятся пришельцев и с большой неохотой позволили Айзли поселиться среди них. Однако они – всего лишь обычные люди, а не карикатурные ксенофобы, и к началу романа уже примирились с присутствием Айзли; столкновения здесь редки, а настоящий ужас романа заключается не в человеческом зле, а в чем-то, подходящем очень близко к границам боди-хоррора. Но к тому моменту, как вы это осознаете, будет уже слишком поздно. «Skyward Inn» может показаться очередным романом, в котором фантастика – лишь фон, на котором персонажи решают свои личные проблемы. И да, большое количество страниц здесь посвящено отношениям: Джем страдает от того, что после появления таинственной китянки Айзли отдалился от нее, она пытается наладить отношения с братом и сыном, а ее сын – освободиться от влияния матери и дяди и найти свое место в жизни. Однако есть здесь и куда более глобальная история, частью которой являются все эти линии; нечто грандиозное зреет где-то на заднем плане, до поры до времени проявляясь лишь в мелких странностях, но угрожая в конце концов бесповоротно изменить весь мир. Но к тому моменту, как вы это осознаете, будет уже слишком поздно. «Skyward Inn» может казаться многими вещами, но в первую очередь это роман о близости и одиночестве, общности и самостоятельности, и о мучительных попытках найти компромисс между этими двумя равно опасными полюсами. Предпочесть общность означает потерять себя и раствориться в общей массе. Однако и противоположный вариант не лучше, ведь он означает остаться одному в абсолютной пустоте, как космонавт, потерявшийся в межзвездном пространстве. Но к тому моменту, как вы это осознаете, будет уже слишком поздно.

|

| | |

| Статья написана 12 мая 2024 г. 10:09 |

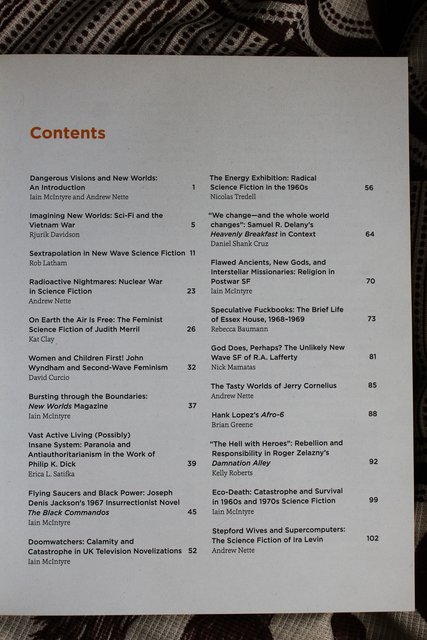

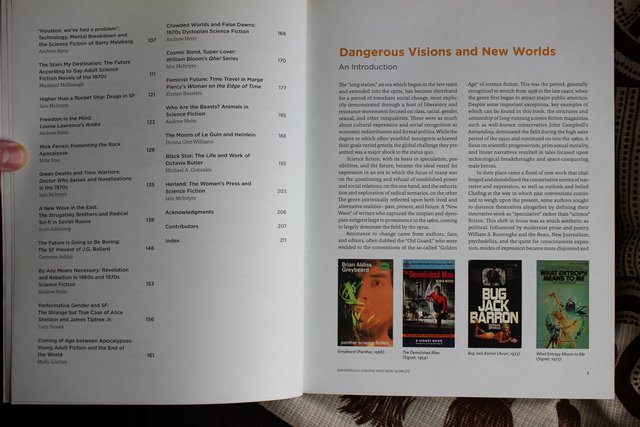

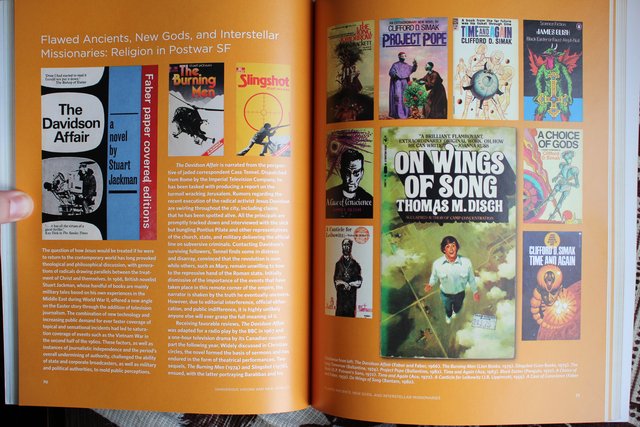

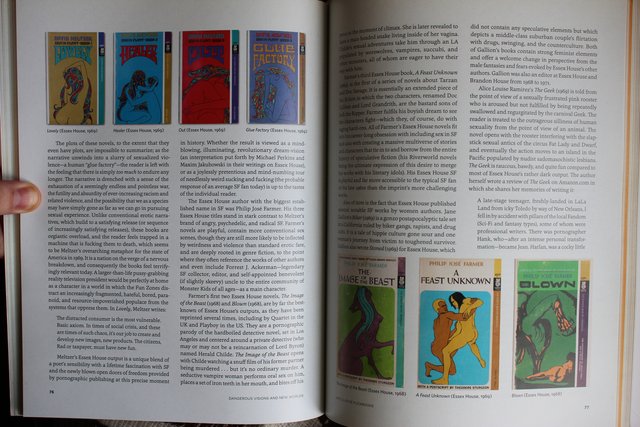

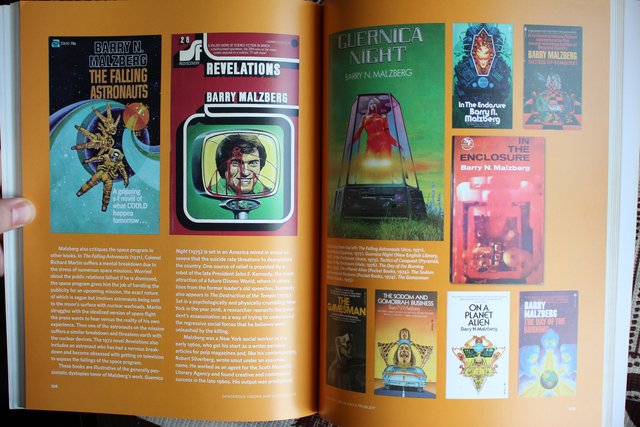

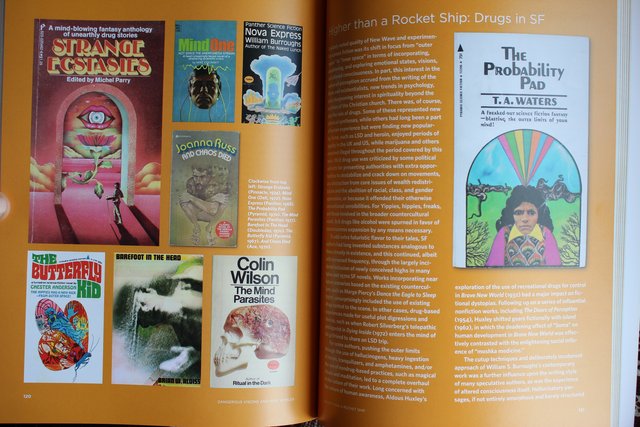

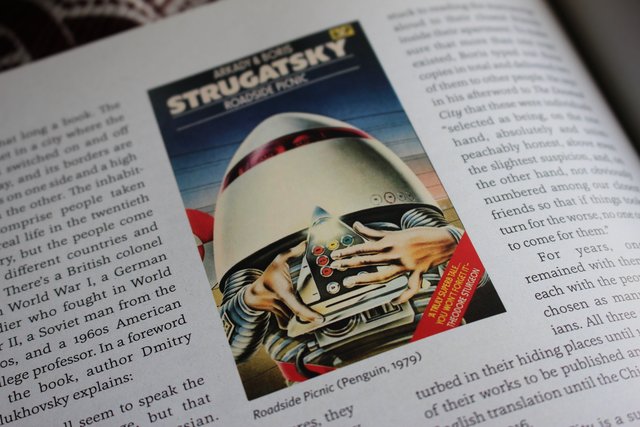

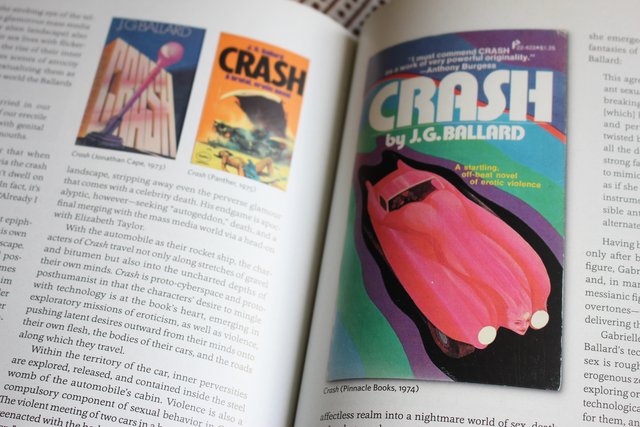

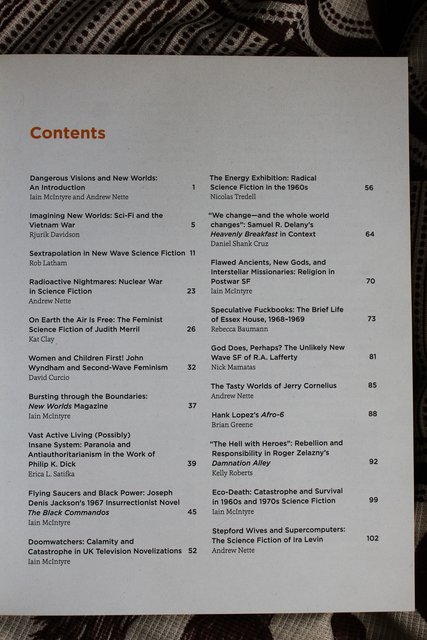

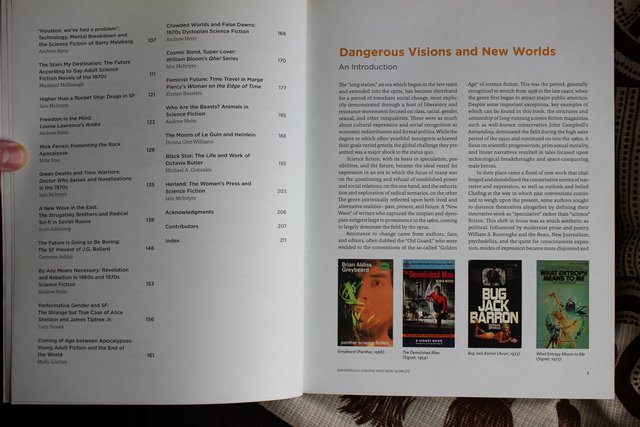

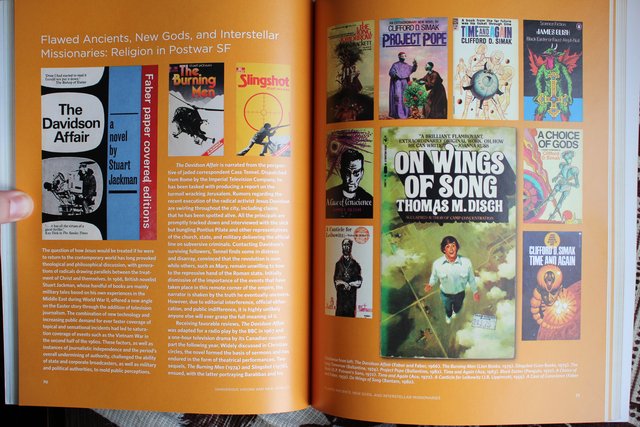

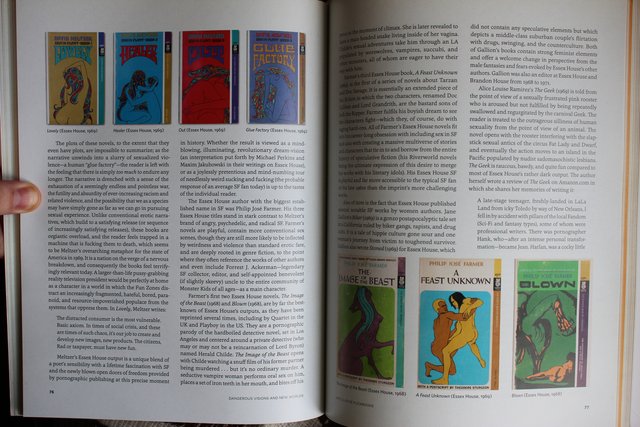

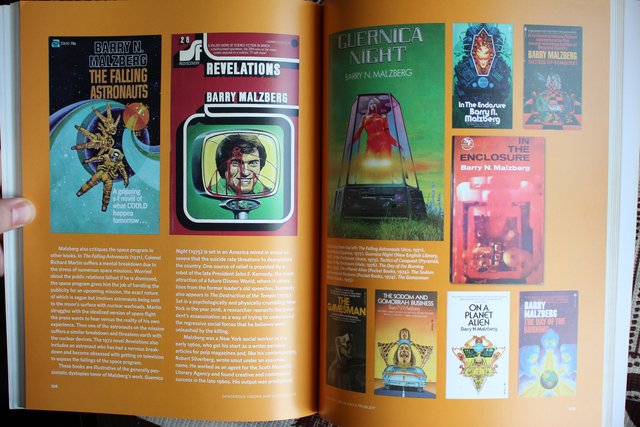

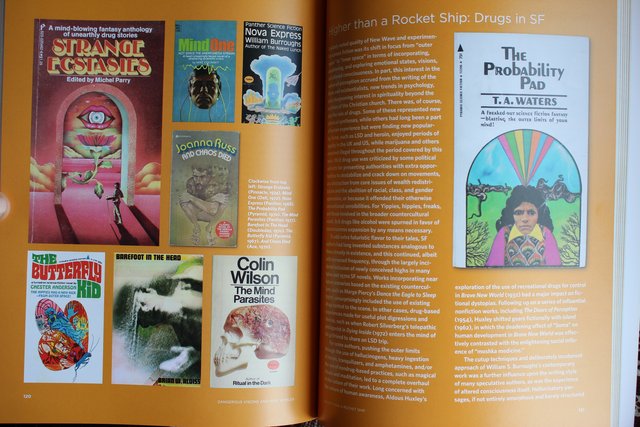

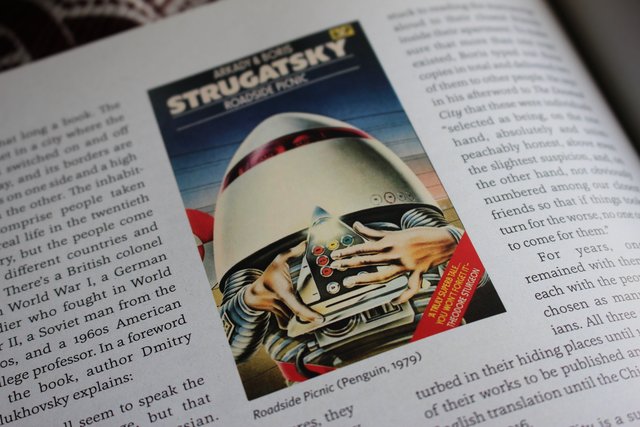

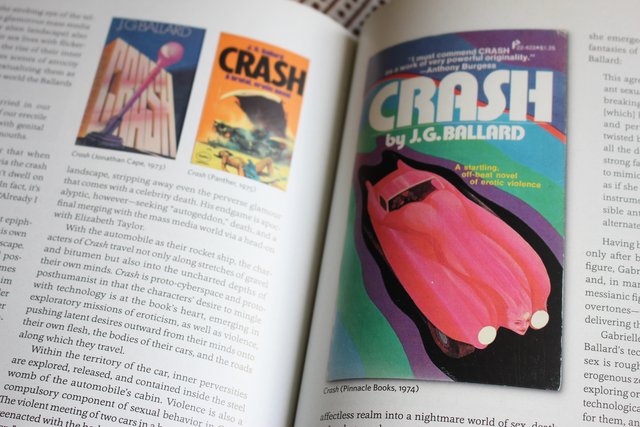

Вот вам факт, который, наверное, очень многое обо мне говорит: взглянув на название составленного Эндрю Неттом и Иэном Макинтайром сборника статей «Dangerous Visions and New Worlds. Radical Science Fiction, 1950-1985», я немедленно его заказал, даже не усомнившись, что радикальность, о которой идет речь в подзаголовке, – литературная. «Новые миры» же. «Опасные видения». Новая волна англо-американской фантастики, разрушение жанровых границ, эксперименты с формой и все такое прочее. Но, разумеется, на самом деле в виду здесь имеется прежде всего радикальность политическая, которая мне, признаться честно, куда менее интересна. Но того, ради чего я эту книгу покупал, тут тоже достаточно, пусть и рассматривается оно зачастую сквозь непривычную оптику. Но взглянуть на интересную тебе тему с нового ракурса тоже бывает полезно – хотя бы для того, чтобы не забывать, что мир наш удивителен и многообразен. Надо сказать, радикальную фантастику составители понимают максимально широко: в диапазоне от романа чернокожего писателя Джозефа Дениса Джексона «The Black Commandos» – в котором невероятно богатый и обладающий несравненными физическими и умственными данными чернокожий персонаж по имени Денис Джексон собирает на своем секретном острове бандитов и психопатов из гетто, чтобы посредством гипноза и промывания мозгов превратить их в «черных коммандос», истребляющих ку-клукс-клановцев и прочих расистов, – до новеллизаций классических серий «Доктора Кто», которые иногда позволяли себе коснуться тем милитаризма или экологии. В промежутке между этими полюсами умещается творчество Дж. Г. Балларда, Филипа Дика, Джеймса Типтри-мл. и других авторов, а также такие темы как «Секстраполяция в фантастике новой волны», «Подростковая фантастика и конец света», «Научная фантастика и война во Вьетнаме» и даже «Новая волна на востоке: братья Стругацкие и радикальная НФ в советской России». Более подробные статьи перемежаются небольшими материалами за авторством составителей сборника, обычно посвященными обзору книг на какую-то конкретную тему («Животные в фантастике», «Наркотики в фантастике», «Религия в послевоенной НФ») в сопровождении изобильного иллюстративного материала. Обложки книг того периода – чистая песня, безумное, психоделическое пиршество для глаз (даже когда речь не идет о наркотиках в фантастике). В общем, диапазон тем огромный. Диапазон качества, правда, тоже. В некоторых работах авторы, кажется, попросту не справились с объемом материала. Амбициозно названная статья «Выставка энергии: радикальная научная фантастика 60-х» ограничивается краткой информацией о журнале New Worlds и поверхностным обзором шести книг четырех авторов: Брайана Олдисса, Майкла Муркока, Нормана Спинрада и Анны Каван. А текст о Стругацких состоит по большей части из пересказа отрывков из «Комментариев к пройденному» Бориса Стругацкого, публиковавшихся вместе с недавними переводами книг братьев на английский, и глубже копать даже не пытается. Авторы других статей берут слишком узкий фокус там, где предмет исследования заслуживает более широкого взгляда. Из всего наследия Роджера Желязны, персонажи которого зачастую противостояли системе, в отдельных случаях доходя до терроризма, то есть были вполне себе радикалами (достаточно вспомнить Сэма из «Князя Света» или безымянного рассказчика из «Имя мне – Легион»), для разбора выбран далеко не самый выдающийся роман «Долина проклятий». У Сэмюэла Дилэни рассматривается только первая его автобиография, «Heavenly Breakfast», посвященная нескольким месяцам, проведенным в одноименной нью-йоркской коммуне, организованной одноименной музыкальной группой; проза же Дилэни упоминается лишь в связи с влиянием, которое эти несколько месяцев оказали на его творчество. А кое-какие писатели, которых стоило бы рассмотреть в книге с подобной тематикой, возникают на ее страницах лишь эпизодически. Джоанна Расс, ключевой автор феминистической фантастики, и ее знаменитый роман «The Female Man» удостоились пары абзацев в обзоре фантастической серии издательства Women’s Press да еще нескольких камео в других статьях. Харлан Эллисон и его знаковая антология «Dangerous Visions» (подарившая этой книге половину названия) упоминаются чаще, но собственной статьи все равно не получают. К счастью, удач в сборнике тоже немало. Да, здесь есть поверхностная «Выставка энергии» – но есть и уже упоминавшаяся «Секстраполяция новой волны», исследующая свою тему подробно и вдумчиво. Да, некоторым авторам досталось меньше внимания, чем они заслуживают, – но зато подробно рассмотрены, скажем, Октавия Батлер. Джудит Меррил и Р. А. Лафферти (да и тексты о Дилэни и Желязны сами по себе вовсе не плохи). Есть и довольно неожиданные подходы – скажем, анализ творчества Джона Уиндема в контексте феминизма второй волны или сравнение «Обделенных» Ле Гуин и «Луны – суровой госпожи» Хайнлайна как романов об анархических лунах. Но главная изюминка книги – работы, в которых говорится не о до сих пор популярных авторах, книгах и темах, а о явлениях забытых и порой даже маргинальных. Статья «Космический Бонд, суперлюбовник» посвящена циклу Уильяма Блума «Qhe!» – шпионским триллерам о правителе маленького и очень хорошо спрятанного азиатского государства, который побеждает мафию, олигархов и безумных ученых с помощью не только боевых искусств и технических примочек, но и нумерологии, силовых линий Земли и Книги перемен. Статья «Летающие тарелки и черная сила», рассказывающая о тех самых «Черных коммандос», рисует очень необычный и противоречивый портрет автора, обладателя нескольких ученых степеней, правозащитника, стремившегося добиваться социальной справедливости законными методами, человека, называвшего себя «либеральным гуманистом» – и написавшего при этом настолько воинственную и агрессивную книгу. Текст с бестеровским названием «Моя цель – звезды» исследует порнографическую гомосексуальную НФ семидесятых и предлагает не только несколько довольно забавных сюжетных конспектов, демонстрирующих, как авторы таких книг использовали фантастические тропы, чтобы добавить оригинальности и перца основному содержимому, но и пару примеров романов, пытавшихся выйти за пределы, э-э, чистого развлечения. Читать о таких вещах, ныне известных лишь узкому кругу специалистов и энтузиастов, крайне интересно – словно наблюдаешь за извлечением из-под земли причудливых окаменелостей – пусть даже литературной ценностью эти книги обычно не отличались. Обычно – но не всегда, как демонстрирует статья с чудесным названием «Speculative Fuckbooks» (переводить – только портить), история просуществовавшего два года издательства Essex Press, стремившегося выпускать интеллектуальную и экспериментальную эротику (в том числе фантастическую – «Пир потаенный» и цикл о Геральде Чайлде Филипа Фармера вышли именно здесь), но быстро прогоревшего, потому что целевая аудитория подобной литературы не слишком интересовалась безумными и мрачными романами, которые, по словам Нормана Спинрада, производили антиэротический эффект, не вызывая сексуальное возбуждение, а исследуя его. Все это в итоге складывается в чертовски любопытную книгу, такую же неровную и странную, изобилующую вершинами и провалами, как фантастика того периода, что в ней рассматривается. Но вершин, мне кажется, здесь все-таки больше, да и средний уровень довольно высок. А все недостатки с лихвой компенсируются иллюстрациями.

|

| | |

| Статья написана 17 апреля 2024 г. 00:22 |

Покойный Гарднер Дозуа известен прежде всего своей редакторской работой – он был составителем продержавшегося тридцать пять выпусков ежегодника The Year’s Best Science Fiction и множества тематических антологий, а также, с 1986 по 2004 год, редактором журнала Asimov’s Science Fiction. Но был он и писателем – автором ряда блестящих рассказов, два из которых завоевали премию «Небьюла». К сожалению, редакторская работа постоянно мешала ему писать; рассказы Дозуа появлялись редко, а из нескольких начатых романов он смог закончить самостоятельно лишь один, «Strangers». Одна из незаконченных работ Дозуа, начатая еще в семидесятые и известная лишь под кодовым названием «the Digger Novel» – «Роман об углекопе» – приобрела легендарный характер в кругу его друзей, считавших ее лучшим, что он когда-либо написал. Действие «Романа об углекопе» происходило в будущем, где большая часть человечества влачила довольно жалкое существование. Главный герой – Хэнсон, тот самый углекоп, – сталкивался с угрозой увольнения и в приступе ярости убивал своего бригадира, после чего вынужден был спасаться бегством. Скитания в конце концов приводили его к стенам Града Божьего – утопического города, в который удалилась от мира меньшая и более счастливая часть человечества. И там, у входа в Град Божий, Дозуа и оставил своего героя. Он знал, что Град Божий окажется вовсе не утопией, но у него никак не получалось придумать, что именно Хэнсон там найдет. Годы шли, решение не приходило, и в конце концов, уже в первой половине девяностых, Дозуа, поняв, что никогда не закончит роман, отдал рукопись своему другу Майклу Суэнвику, чтобы тот попробовал превратить ее в повесть – обязательно с открытым финалом на случай, если позже им захочется все-таки дописать ее до состояния романа. Суэнвик нашел решение мешавшей Дозуа проблемы, повесть была написана и опубликована под названием «The City of God» – «Град Божий». И да, у нее был открытый финал. Долгое время Суэнвик и Дозуа планировали дописать к ней два продолжения – «The City of Angels» и «The City of Man», «Град Ангельский» и «Град Человеческий». Дозуа, известный мрачными концовками своих произведений, хотел в конце трилогии подарить Хэнсону светлый финал. Но другие проекты мешали соавторам приступить к работе, и прошла почти четверть века, прежде чем Дозуа и Суэнвик наконец принялись за «Град Ангельский». Они успели написать примерно половину повести, когда Дозуа умер. Дописывать третью повесть без него Суэнвик не хотел. Сюжет был продуман, но без Дозуа это была бы исключительно повесть Майкла Суэнвика, написанная по их общему плану. Но не хотел он и бросать проект – ему хотелось, чтобы придуманная Дозуа концовка все-таки увидела свет и люди узнали, что его друг все-таки умел придумывать светлые финалы. Поэтому он выбросил значительную часть уже продуманных планов и переписал «Град Ангельский» так, чтобы тот приходил к этой концовке сразу, без «Града Человеческого». После чего объединил эту повесть с «Градом Божьим», сделал сквозную нумерацию глав и в 2020 году – спустя почти пятьдесят лет после того, как Дозуа начал «Роман об углекопе» – выпустил получившуюся книгу в свет под названием «City Under the Stars» – «Град Подзвездный». К сожалению, итоговый текст несет на себе слишком сильный отпечаток непростой истории своего создания. «Град Божий» был повестью, изначально задумывавшейся как роман, и это очевидно по неспешному началу – Хэнсон достигает Града Божьего лишь в последней трети изначального текста. «Град Ангельский» был промежуточной частью трилогии, и это очевидно по внезапному финалу – он и впрямь светлый, даже счастливый, но возникает словно бы из ниоткуда, благодаря богу из машины, появляющемуся в момент, который ну никак не должен бы быть кульминацией всего романа. Отсутствие «Града Человеческого», который должен был более аккуратно и логично подвести нас к этой концовке, заметно даже для человека, который еще не знаком с историей создания романа. А история эта излагается в конце книги, в послесловии Суэнвика. И не только она: там уместился и рассказ о его дружбе с Дозуа, и разнообразные подробности биографии обоих писателей, а также кое-кого из их родных и друзей – настоящий срез истории американской фантастики за почти пять десятков лет. Теплый и трогательный, забавный и грустный, этот двадцатистраничный текстик производит такое впечатление, что кажется, будто именно он – главное, что есть в книге, а роман, раздерганный и композиционно несбалансированный (прямо как этот отзыв, в котором непозволительно много места уделено пересказу информации как раз из послесловия Суэнвика) кажется приложением к нему: вот история нашей дружбы, она же – история долгой и проблемной работы над романом, который нам не суждено было закончить так, как мы этого хотели, а вот – плод этой работы, со всеми его родимыми пятнами. Впрочем, хорошо, что роман есть хотя бы в таком виде. Суэнвик хотел подарить своему другу еще одну книгу с его именем на обложке, ведь их у него было слишком мало. И «City Under the Stars» стал важным напоминанием о том, что Гарднер Дозуа, так много сделавший для фантастики в качестве редактора, писал и сам – и писал хорошо, что очевидно даже по этому не самому удачному роману.

|

|

|

облако тэгов

облако тэгов